1. Vue d'ensemble

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence que le développement doit tenir compte des risques pour être durable. Le choc sanitaire initial et les effets socio-économiques en cascade provoqués par la pandémie sapent et annulent les acquis antérieurs en matière de développement. Alors que les chocs, les catastrophes et les crises sont de plus en plus fréquents, intenses et interconnectés, une compréhension approfondie du paysage des risques d'un pays est un élément indispensable des efforts de développement durable.

Dans le contexte des INFF, ces évaluations des risques visent à apporter une perspective tenant compte des risques à la prise de décisions en matière de politiques de financement, dans le but d'aider les décideurs à mieux comprendre, gérer et gérer les risques qui pèsent sur la capacité d'un pays à financer de manière durable et, en fin de compte, à atteindre ses objectifs de développement national. Le « système à risque » est composé des institutions, des mécanismes et des acteurs qui mobilisent, allouent, dépensent ou investissent des ressources financières. Ils sont affectés par une série de chocs qui entraînent la concrétisation de risques : des chocs économiques et non économiques, tels que des chocs fiscaux et financiers, des aléas climatiques, environnementaux, biologiques et technologiques (y compris cybernétiques) (par exemple, la COVID-19 et la récession mondiale qu'elle a déclenchée), ou des aléas à apparition lente tels que les sécheresses ou l'élévation du niveau de la mer. Les risques peuvent également provenir du « système à risque », par exemple des risques politiques et institutionnels, ou d'instruments de financement ou de choix politiques spécifiques.FN 1. The ‘system at risk’ is made up of the institutions, mechanisms and actors that mobilise, allocate, spend or invest financial resources. They are affected by a range of shocks that cause risks to materialize: economic and non-economic shocks, such as fiscal and financial shocks, climate, environmental, biological and technological (including cyber) hazards (e.g. COVID-19 and the global recession it triggered, or slow onset hazards such as droughts or sea-level rise FN 2. Risks can also emanate from within the ‘system at risk’, e.g. political and institutional risks, or from specific financing instruments or policy choices.

La COVID-19, l'effondrement des écosystèmes et la crise climatique démontrent également la complexité croissante du paysage des risques, avec des chocs interconnectés, des effets en cascade et la nature systémique des risques. L'accumulation de risques au sein des systèmes environnementaux, sociaux, politiques et économiques menace la capacité des pays à financer le développement durable et, en fin de compte, à atteindre les ODD. Ces risques systémiques doivent faire partie de l'évaluation des risques de l'INFF.

Lorsque ces risques se concrétisent, ils peuvent déstabiliser une partie ou la totalité du « système à risque » et avoir un impact disproportionné sur les personnes vulnérables, aggravant les inégalités. Pour être durables, les stratégies de financement doivent donc tenir compte des risques : elles doivent être capables de financer la réduction du risque existant, de garantir que les investissements futurs ne créent pas de nouveaux risques et de fournir des instruments pour couvrir le risque résiduel restant et renforcer la résilience. La pandémie de COVID-19 a peut-être accru l'intérêt des gouvernements pour le développement de telles stratégies et pourrait contribuer à inverser la tendance au sous-investissement dans la prévention et la préparation.

Ce module présente des approches et des outils permettant d'évaluer les principaux risques liés au financement durable, dans le but d'identifier les mesures politiques susceptibles de prévenir et de réduire les risques et d'améliorer la résilience du système, notamment en évaluant leur faisabilité et leur rentabilité. Il devrait ouvrir la voie à une approche du financement du développement durable tenant compte des risques et sensible aux risques dans le contexte de la conception et de la mise en œuvre des INFF.

2. La valeur des évaluations des risques

Une évaluation régulière et complète des risques au sein d'un INFF aide les gouvernements à renforcer et à préserver leur capacité à financer les résultats du développement durable au fil du temps, en présence d'interdépendances croissantes, de risques systémiques, d'incertitudes et de chocs.

Plus précisément, les évaluations des risques aident les décideurs à :

Identifiez les les risques les plus importants pour la capacité du pays à financer le développement durable, y compris les risques systémiques et les effets en cascade connexes ;

Identifiez les facteurs de risque, et définir et hiérarchiser les mesures et les ressources nécessaires pour y remédier ;

Comprenez les canaux de transmission par lesquels différents risques peuvent avoir un impact sur la capacité du pays à financer le développement durable, notamment impacts différenciés ils peuvent concerner différents segments de la population (par exemple, compte tenu de la vulnérabilité existante et des inégalités structurelles) et implications financières;

Evaluer capacité existante pour gérer les risques identifiés ;

Identifier opportunités pour les politiques et les investissements de réduction des risques, favoriser l'innovation pour prévenir et réduire les risques, renforcer la résilience et minimiser l'impact des chocs sur la capacité du pays à financer le développement durable à l'avenir ;

Internaliser externalités dans le cadre de la prise de décisions financières pour un financement et des investissements réalistes et étendre la horizon temporel des stratégies de financement, en encourageant une perspective prospective ;

Améliorer cohérence et faciliter un alignement plus efficace entre les investissements et les interventions politiques d'aujourd'hui et les résultats de développement durable envisagés pour l'avenir.

Associées aux résultats des évaluations des besoins de financement et du financement du paysage ainsi qu'au diagnostic des contraintes contraignantes, les évaluations des risques peuvent informer priorisation stratégique des réformes politiques — en les concentrant non seulement sur les déficits de financement actuels, mais également sur les pertes potentielles et la résilience future.

3. Champ d'application et limites

Conformément à la définition générale du « financement du développement » énoncée dans le Programme d'action d'Addis-Abeba, le « système à risque » au sein d'un INFF comprend les institutions, les mécanismes et les acteurs liés aux finances publiques, au financement privé et au système financier, ainsi qu'à la capacité globale de l'économie à croître de manière durable et inclusive et qui évite la création de nouveaux risques tout en donnant accès au financement pour atteindre les objectifs de développement.

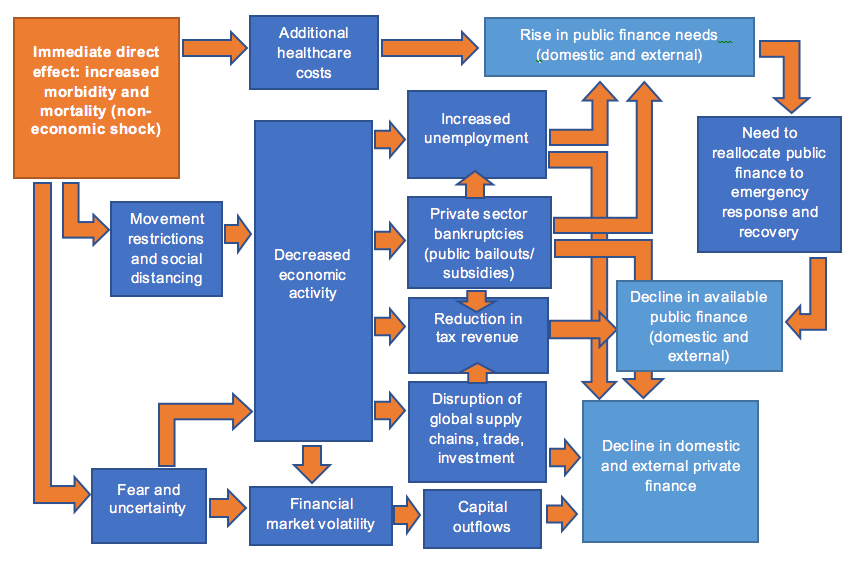

Les chocs et les catastrophes économiques et non économiques peuvent affecter le fonctionnement de ce système. Chocs économiques ou financiers, comme une hausse des taux d'intérêt mondiaux ou une variation soudaine des cours des matières premières, ont des répercussions directes sur tous les aspects du financement du développement durable. Chocs et aléas non économiques peuvent également avoir un impact important sur le financement du développement durable. Il est essentiel de comprendre que le risque non économique crée un risque économique et vice versa. La figure 1 illustre la manière dont une crise mondiale de santé publique (la pandémie de COVID-19) peut rapidement devenir une crise multidimensionnelle, dépassant largement le secteur de la santé et affectant les besoins, la disponibilité et l'accès à différents types de financement, à la fois par son effet direct sur le secteur de la santé et ses conséquences socio-économiques.FN 3 can also have a substantial impact on financing for sustainable development. It is critical to understand that non-economic risk creates economic risk and vice versa. Figure 1 provides an illustration of how a global public health crisis (the COVID-19 pandemic) can quickly become a multi-dimensional crisis, reaching far beyond the health sector and affecting need for, availability of, and access to, different types of finance – through both its direct effect on the health sector and its socio-economic consequences.

Figure 1. Impact de la pandémie de COVID-19 sur les différentes sources de financement

La nature des chocs et des risques détermine qui est le mieux placé pour y faire face ainsi que l'ensemble des réponses politiques possibles. D'une manière générale, l'accent est mis ici sur les décideurs publics, car ils ont la responsabilité principale du financement du développement durable et de la création d'un environnement favorable pour les autres acteurs, y compris le secteur privé.

Pour certains chocs, pris en compte endogène au « système à risque » (par exemple, ceux liés à des choix de politique macroéconomique, à l'instabilité politique ou à des faiblesses institutionnelles), les décideurs politiques nationaux peuvent réduire (voire éliminer) la probabilité qu'ils se produisent et atténuer leurs conséquences négatives (par exemple en améliorant l'environnement national favorable aux investisseurs ou en renforçant les politiques et réglementations macroéconomiques).

De nombreux facteurs de risque et chocs, qu'ils soient d'origine économique ou non économique, échappent au contrôle des acteurs nationaux, ou exogène (par exemple, une augmentation de l'aversion au risque au niveau mondial, des fluctuations soudaines des cours des matières premières, le changement climatique), en particulier dans les pays en développement. Dans ces cas, les gouvernements nationaux peuvent toujours investir dans la réduction des risques et la préparation (par exemple en investissant dans des infrastructures résilientes) et gérer les risques résiduels. En revanche, la réduction de la probabilité de chocs exogènes nécessite généralement une action mondiale coordonnée. Quand les amortisseurs idiosyncrasique, ou qu'ils ne soient pas corrélés les uns aux autres, les gouvernements nationaux peuvent être en mesure de partager le risque résiduel (par exemple par le biais de l'assurance et de la couverture lorsque les marchés sont suffisamment importants) ; certains risques (tels que les risques de change) peuvent être particuliers d'un point de vue mondial et se prêter ainsi à une diversification par des acteurs multilatéraux, tels que les banques de développement régionales ou multilatérales.

Dans un monde de plus en plus interconnecté et un paysage de risques mondial complexe, de nombreux risques sont systémique, caractérisée par des processus de contagion et de prolifération dans tous les domaines, avec pour résultat que des événements isolés peuvent provoquer l'effondrement du système. Contrairement aux risques idiosyncrasiques, les risques systémiques ne sont pas diversifiables. De plus, il peut y avoir un degré élevé d'incertitude. Les options visant à atténuer les risques systémiques ou à faire face à l'incertitude sont plus limitées, nécessitant des investissements dans la résilience globale d'un système et le renforcement de sa capacité à faire face à différents chocs et tensions (par exemple en renforçant les systèmes de protection sociale, comme indiqué plus en détail dans l'encadré 4).

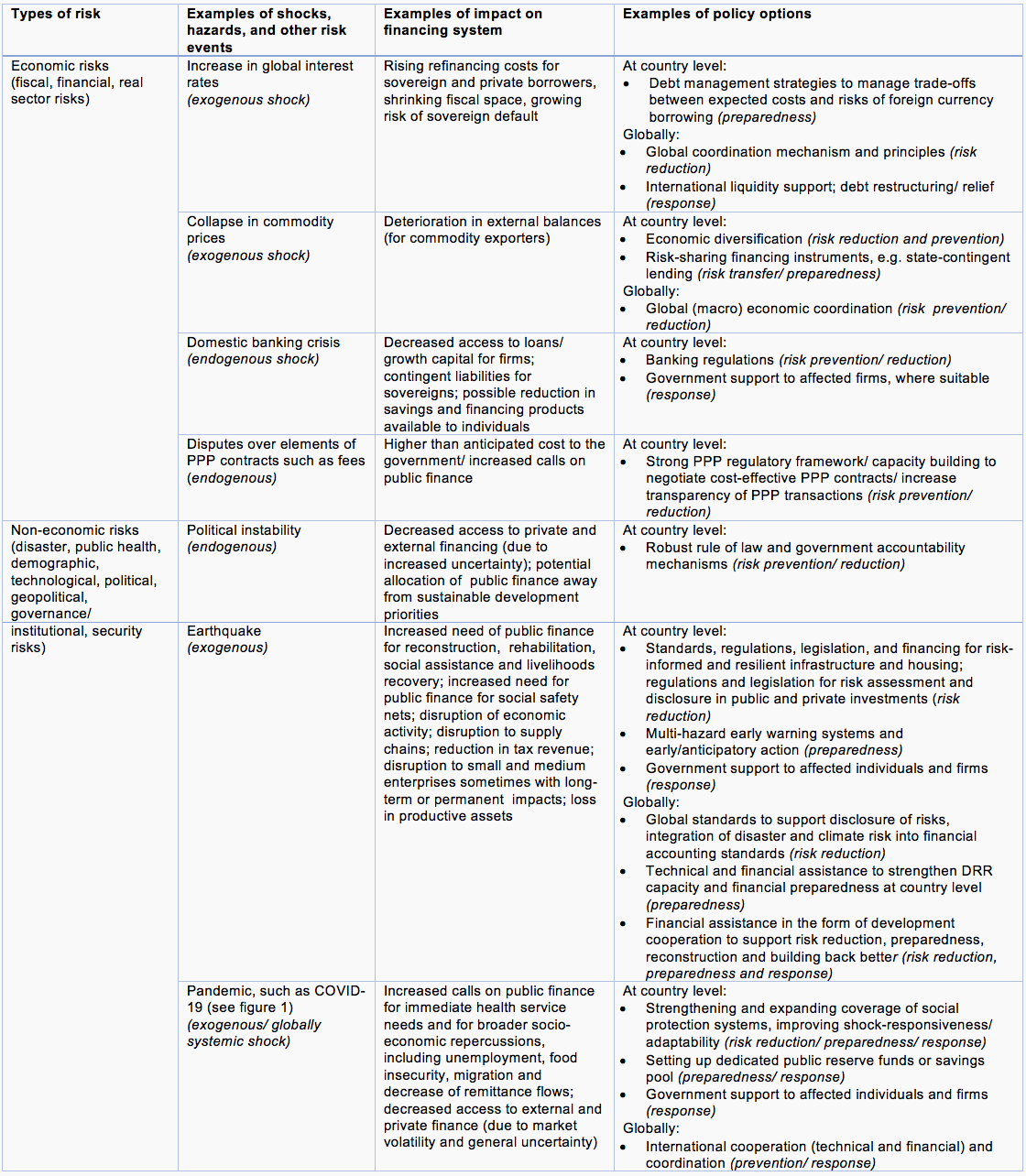

Les évaluations des risques entreprises dans le cadre des INFF prennent en compte et évaluent tous ces chocs possibles (voir Tableau 1). Ils éclairent ainsi les politiques nationales visant à faire face aux risques. Ils peuvent également éclairer les demandes des partenaires au développement et les processus politiques mondiaux, en vue de renforcer la coopération au développement et de créer un environnement international plus favorable au financement du développement durable.

Tableau 1 Exemples illustratifs des différents types de risques qui peuvent affecter la capacité d'un pays à financer ses priorités en matière de développement durable

En fonction de la situation du pays, les profils de risque, et donc l'objectif et la portée des évaluations des risques, peuvent différer. Les facteurs sous-jacents spécifiques à chaque pays, tels que la composition du PIB, le niveau d'ouverture de l'économie, la taille du secteur financier, les niveaux d'inégalité tels que l'inégalité entre les sexes, le contexte politique, la capacité institutionnelle à comprendre et à gérer les risques, la situation sociodémographique (par exemple, l'explosion de la jeunesse, le vieillissement de la société, les tendances en matière d'urbanisation) ou la situation géographique peuvent accroître l'exposition et la vulnérabilité aux chocs tels que ceux illustrés dans le Tableau 1. La compréhension de ces facteurs permettra de déterminer les facteurs de risque et le type de politiques les mieux adaptés pour prévenir, réduire et gérer les risques résiduels.

Indépendamment du contexte, un certain nombre de limites peuvent affecter la profondeur et la portée des évaluations des risques. Ils incluent :

Incertitude. Les décisions de politique de financement sont prises dans un contexte de risque et d'incertitude. Tous les événements ne peuvent pas être anticipés, ni leur impact potentiel entièrement quantifié. Les technologies et les instruments tels que les projections améliorées et les systèmes d'alerte précoce peuvent contribuer à combler les lacunes en matière de connaissances et à mieux gérer l'incertitude inhérente, en plus d'investir dans la résilience des systèmes de manière plus générale.

Compréhension variable des différents types de risques. Les outils de diagnostic peuvent être plus développés pour certains types de risques que pour d'autres. Il existe également des outils limités pour comprendre et traiter la nature systémique du risque ou pour explorer les effets interdépendants à long terme. Une meilleure coordination, des méthodologies, des terminologies et des indicateurs communs pour l'analyse des données sur les risques entre les secteurs sont indispensables, y compris l'interopérabilité entre les systèmes pour collecter et analyser les données intersectorielles, par exemple entre les évaluations des risques liés à la transition climatique, des risques de catastrophe et des risques financiers.

Limites de l'information sur les risques. Par exemple, de grandes lacunes dans données et informations sur la vulnérabilité (sociaux et environnementaux) sont largement reconnus comme des facteurs limitatifs de la réduction des risques car ils empêchent une compréhension approfondie des modèles de vulnérabilité et d'exposition au risque. L'expérience et les connaissances des parties prenantes locales peuvent souvent compléter les preuves disponibles et aider à combler les lacunes en matière de données et d'informations pertinentes.

Risques systémiques mondiaux. Les évaluations nationales des risques peuvent orienter l'action politique nationale, mais elles ne peuvent pas réduire tous les risques auxquels est confrontée une économie nationale, ni réduire les risques systémiques mondiaux. Les évaluations des risques au niveau national doivent être complétées par des évaluations et des mesures des risques systémiques régionaux et mondiaux, en mettant l'accent sur les besoins des pays les plus pauvres et les plus vulnérables.

4. « Comment faire » — L'évaluation des risques dans la pratique

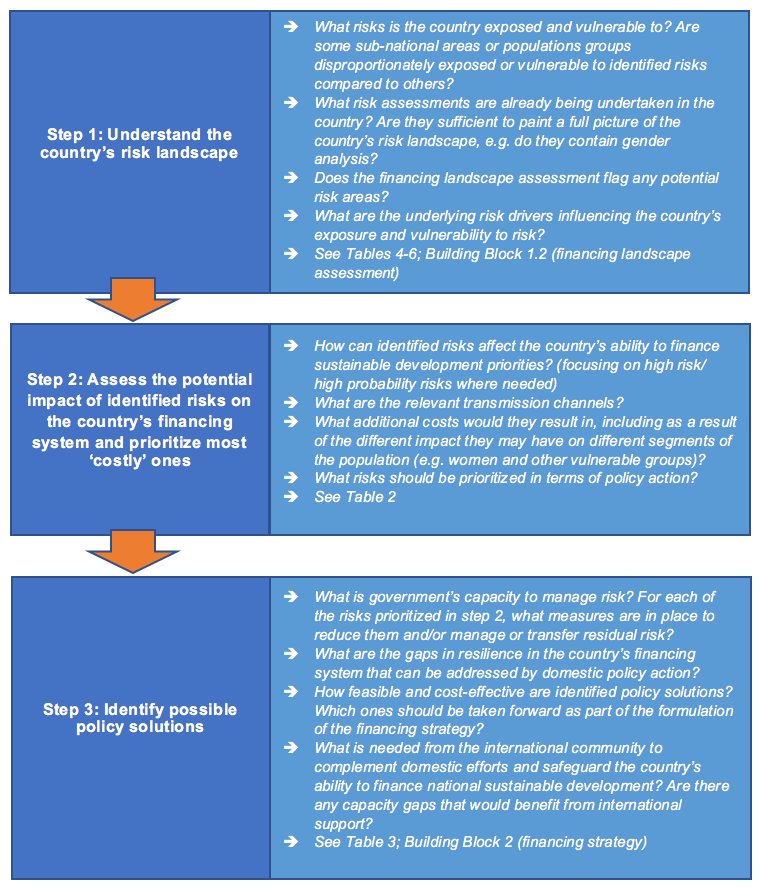

L'approche proposée reflète les principes et les approches développés dans les communautés de la réduction des risques de catastrophes, de la résilience et des risques économiques/financiers. La figure 2 illustre les mesures que les pays peuvent prendre pour entreprendre des évaluations des risques afin d'éclairer la conception et la mise en œuvre des INFF. Ces étapes tiennent compte du fait que différents décideurs politiques et experts peuvent être conscients de l'éventail de risques liés à leur pays et à des contextes politiques spécifiques. Ainsi, dans un premier temps, l'évaluation des risques de l'INFF permet de rassembler ces connaissances. Il aide ensuite les décideurs politiques à identifier les risques les plus pertinents pour le fonctionnement du système financier de leur pays et les solutions politiques qui pourraient être recherchées dans le cadre d'une stratégie de financement tournée vers l'avenir et tenant compte des risques (voir le guide du module 2).FN 4. It then supports policy makers to identify those risks that are most relevant to the functioning of their country’s financing system, and policy solutions that could be pursued as part of a forward-looking, risk-informed financing strategy (see building block 2 guidance).

L'encadré 1 donne un aperçu des principes émanant du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et de la manière dont ils pourraient guider la prise en compte efficace des risques dans un INFF.

Figure 2. Des conseils étape par étape

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 a été adopté par les États membres des Nations Unies le 18 mars 2015 lors de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes. Il vise à orienter la gestion multirisques et la réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement à tous les niveaux et au sein de tous les secteurs. Bien que la portée des évaluations des risques dans le contexte des INFF aille au-delà des risques de catastrophe, plusieurs principes et notions avancés dans le Cadre de Sendai peuvent être utilisés pour éclairer l'intégration efficace du risque dans la conception et la mise en œuvre des INFF. Les plus pertinents sont les suivants :

Le développement doit tenir compte des risques pour être durable. De même, les politiques et les stratégies de financement du développement doivent tenir compte des risques pour être durables et efficaces et soutenir la réalisation des résultats prioritaires identifiés.

Les risques doivent être évalués périodiquement dans toutes leurs dimensions. Les INFF fournissent un cadre permettant de réfléchir au financement du développement de manière intégrée et holistique. Il ne s'agit pas d'une initiative ponctuelle ; leur utilité est de faciliter une « approche par processus » pour la conception et la mise en œuvre des politiques et des réformes de financement du développement. L'évaluation régulière du paysage financier et des risques est un aspect crucial de ce processus, notamment pour faciliter la prise en compte des menaces émergentes et anticiper la réduction de leur impact.

Le rôle principal dans la réduction des risques de catastrophes incombe à l'État, mais toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, ont la responsabilité de contribuer. Les INFF sont dirigés par le gouvernement, ce qui confère à l'État la responsabilité première de la formulation des politiques de financement et des réformes nécessaires ; toutefois, ils peuvent également être utilisés pour renforcer la collaboration avec les acteurs non étatiques, en encourageant une approche du développement davantage axée sur les risques par toutes les parties prenantes concernées.

La réduction des risques nécessite un engagement et un partenariat de l'ensemble de la société, en accordant une attention particulière aux personnes susceptibles d'être touchées de manière disproportionnée par les chocs et les catastrophes. Au cœur des évaluations des risques de l'INFF se trouve l'analyse de l'impact potentiel que divers chocs et catastrophes peuvent avoir sur la capacité d'un pays à financer efficacement le développement durable au fil du temps. Cela nécessite une compréhension approfondie des profils de risque et des effets disproportionnés que les chocs peuvent avoir sur les différents groupes de population, y compris les femmes et d'autres groupes vulnérables, ce qui nécessite la participation d'un large éventail de parties prenantes à l'exercice.FN 5

Les facteurs de risque sous-jacents devraient être traités de manière rentable en investissant dans la prévention et la gestion des risques, au lieu de s'appuyer principalement sur la réponse et le relèvement après une catastrophe. Les INFF encouragent la réflexion à long terme qui est nécessaire pour renforcer la résilience et préserver les acquis en matière de développement durable au fil du temps.

Le soutien des pays développés et des partenaires aux pays en développement doit être adapté en fonction des besoins et des priorités identifiés au niveau national. Les INFF peuvent aider les pays à identifier leurs besoins clés et à éclairer les demandes politiques connexes des partenaires au développement et les processus politiques mondiaux.

Étape 1 : Comprendre le paysage des risques du pays

La première étape d'une évaluation des risques par l'INFF consiste à identifier les risques auxquels le pays est exposé et vulnérable, et à comprendre les principaux facteurs sous-jacents. L'objectif est d'examiner le paysage des risques du pays de la manière la plus complète possible, en s'appuyant sur un large éventail d'évaluations des risques et de connaissances existantes, en examinant l'éventail des différents types de risques et en tenant compte des différences d'exposition et de vulnérabilité selon les zones infranationales ou les groupes de population.

Identifier les risques pertinents

Il n'existe pas de méthodologie d'évaluation unique permettant d'évaluer de manière exhaustive tous les risques ou de saisir l'exposition et la vulnérabilité à l'ensemble des chocs et crises pertinents. Mais cela n'est ni nécessaire ni souhaitable (par exemple en raison des différences entre les méthodologies et les approches utilisées pour analyser les différents risques).FN 6 Most countries regularly assess a variety of risks – e.g. in relation to public finances and debt sustainability, financial stability, disasters, or climate change related risks. To complement and support domestic efforts, the international community offers and applies a range of tools and approaches (see Section 4.2 for an overview of existing assessments of economic and non-economic risks, and cross-cutting assessments). These existing assessments, both domestic and international, provide a starting point and will ensure that already existing knowledge, systems and processes are utilised.

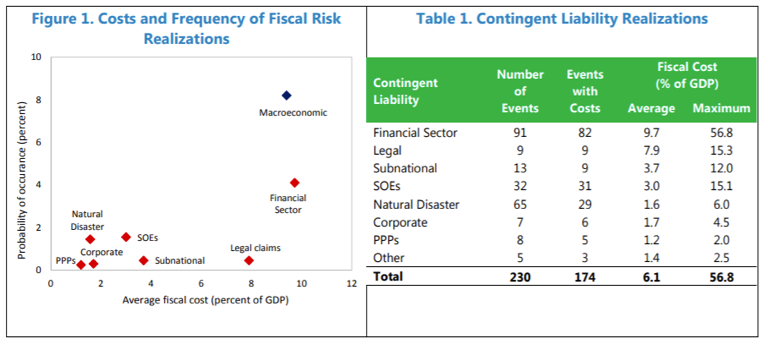

Par exemple, la boîte à outils du FMI sur les risques budgétairesFN 7 facilitates a comprehensive and integrated understanding of potential shocks to public finance, including their scale, sources, and likelihood. Figure 3 shows common sources of fiscal risk that are covered by the assessment. It also illustrates the systemic nature of many risks, by reporting the fiscal cost of non-fiscal shocks, such as financial sector shocks, disasters and PPPs. The toolkit provides policy makers with a holistic picture of risks to public finance, a core part of the ‘system at risk’ in an INFF (see also Step 2).

Figure 3. Les sources courantes de risque budgétaire comprennent les chocs non budgétaires

Sources: Bova and others (2016) and staff estimates. IMF (2016) Analysing and managing fiscal risks – Best Practices

Les contextes nationaux détermineront quels outils seront les plus pertinents et quelles parties prenantes devraient être impliquées. Élément de base 1 Évaluation et diagnostic : présentation fournit une liste des acteurs publics, privés et de la société civile qui peuvent être impliqués. Les consulter sera crucial pour s'assurer que les points de vue, les besoins et les expériences en matière de risque de toutes les parties prenantes concernées sont pris en compte et pour parvenir à une compréhension globale et partagée du paysage des risques du pays. Il sera également utile pour évaluer et comprendre les liens entre les résultats des différents types d'évaluations des risques.

L'évaluation du financement du paysage (voir les lignes directrices relatives à l'élément 1.2) peut également fournir des informations utiles. L'analyse des tendances et de la répartition des financements actuels et potentiels peut permettre de déterminer si le pays peut être (ou pourrait devenir) exposé à certains types de risques économiques. Par exemple, la dépendance à l'égard de certains types de financement extérieur peut mettre en évidence une exposition et une vulnérabilité potentielle à la volatilité et aux chocs extérieurs des prix ; une faible capacité de recettes fiscales peut indiquer une vulnérabilité aux risques budgétaires endogènes ; ou un faible investissement direct direct peut indiquer un risque perçu élevé pour les investisseurs, ce qui se traduit par un faible investissement. Les informations issues de l'analyse du paysage financier peuvent être utilisées pour déterminer si des outils supplémentaires (par exemple, parmi ceux énumérés dans la section 4.2) peuvent être utiles pour compléter les connaissances existantes.

Risques infranationaux

L'exposition et la vulnérabilité aux risques identifiés ne seront probablement pas homogènes à travers le pays. Des zones géographiques et/ou des groupes de population spécifiques peuvent être plus exposés et/ou vulnérables que d'autres. Dans la mesure du possible, la compréhension du paysage global des risques du pays devrait inclure une évaluation des différents niveaux d'exposition et de vulnérabilité, afin de ne laisser personne de côté. En cas de limitation des données, les consultations avec les acteurs concernés au niveau local et communautaire peuvent fournir des informations pertinentes et devraient être encouragées (conformément également aux principes énoncés dans l'encadré 1).

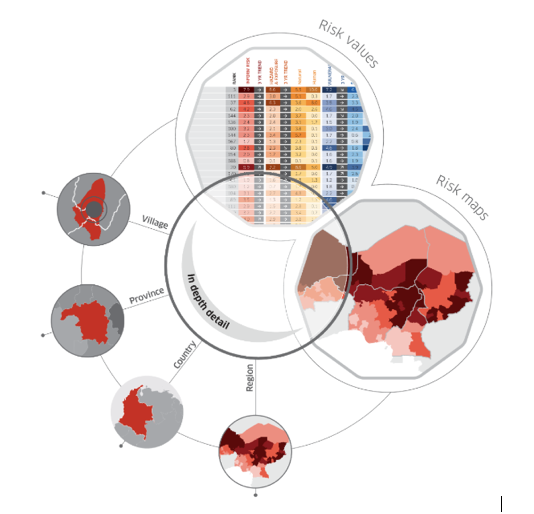

L'indice INFORM (une collaboration entre le Groupe de référence du Comité permanent interinstitutions sur les risques, l'alerte précoce et la préparation et la Commission européenne) fournit des images infranationales de l'exposition et de la vulnérabilité aux catastrophes au niveau des provinces et des villages (Figure 4). Des outils tels que le Manuel de l'UNDESA-UNCDF sur la gestion des actifs d'infrastructure pour les gouvernements locaux et nationaux, peut également être utilisé pour approfondir la compréhension par un gouvernement du paysage des risques infranationaux du pays (voir plus de détails dans la section 4.2). Bien que les comparaisons entre les zones infranationales ne soient pas toujours possibles, elles peuvent être utilisées pour évaluer l'exposition des actifs critiques et des services essentiels aux chocs et les niveaux de vulnérabilité des municipalités où elle est appliquée.

Figure 4. Niveaux infranationaux couverts par l'indice INFORM

Source: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index

Les catastrophes ont un impact différent sur les hommes et les femmes. Les recherches montrent que plus de femmes que d'hommes meurent des suites de catastrophes naturelles et que cela est principalement dû au statut socio-économique inégal des femmes, ce qui signifie que les catastrophes peuvent aggraver les inégalités existantes entre les sexes. Dans des secteurs spécifiques également (comme l'agriculture), les rôles et responsabilités typiques des hommes et des femmes influent sur leurs capacités d'adaptation et leurs niveaux de résilience respectifs. L'exploration de ces différences de vulnérabilité est essentielle pour bien comprendre le paysage des risques et des vulnérabilités d'un pays et permettra de prendre des mesures politiques plus efficaces et plus rentables.

Au Myanmar, une évaluation de l'impact du cyclone Komen sur l'agriculture et les moyens de subsistance ruraux a été entreprise à la suite d'un processus tenant compte de l'égalité des sexes. En explorant les aspects liés au genre dans l'agriculture, tels que la différence entre les rôles, les salaires, l'accès au crédit et à la formation, la propriété foncière, l'évaluation a permis d'identifier et d'expliquer les différences dans l'impact du cyclone sur les hommes et les femmes. Ce faisant, elle a soutenu des interventions d'intervention et de relèvement plus efficaces, ainsi que des mesures de résilience à long terme capables de renforcer la capacité des hommes et des femmes à faire face aux catastrophes futures.

Sources : UNISDR, PNUD et UICN (2009) Sensibiliser la dimension de genre à la réduction des risques de catastrophes : politiques et directives pratiques ; ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation du Myanmar, ministère de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural, FAO et PAM (2015), Évaluation de l'impact des inondations sur l'agriculture et les moyens de subsistance au Myanmar

Comprendre les facteurs de risque sous-jacents

Les facteurs de risque sous-jacents spécifiques à un pays peuvent fournir un aperçu des causes profondes de l'exposition et de la vulnérabilité au risque. Leur identification peut aider à identifier les facteurs susceptibles d'accroître l'exposition et la vulnérabilité face à de multiples risques.

Les facteurs de risque incluent :

Facteurs économiques, tels que la composition du PIB ; les niveaux d'épargne et d'investissement ; le niveau de diversification de l'économie ; le niveau d'ouverture de l'économie ; le régime de change ; la taille et la composition du secteur financier (y compris le secteur des assurances) ; le sous-investissement dans la protection des actifs (y compris de la part du secteur privé et des ménages) ; l'inclusion numérique ; les taux de chômage ; la qualité et la disponibilité des infrastructures.

Facteurs géographiques, climatologiques et environnementaux, tels que la situation physique du pays, l'utilisation des sols, les tendances en matière d'urbanisation, le changement et la variabilité climatiques, la dégradation de l'environnement et la perte de biodiversité.

Facteurs institutionnels, tels qu'une compréhension limitée des risques ; des capacités, des ressources et/ou des systèmes limités pour faire face aux risques ; des politiques non fondées sur les risques qui créent involontairement des risques ; des lacunes dans la gouvernance des risques (notamment l'absence de rôles et de responsabilités clairs quant à qui « détient » les différents risques et qui doit partager la responsabilité de leur gestion, la corruption, un processus décisionnel non responsable et non inclusif) ; un partage d'informations limité entre les agences concernées (par exemple entre les agences économiques et les agences chargées des catastrophes et de l'environnement) ; absence d'incitations à « récompenser » 'pour- des mesures actives liées aux risques (avant les chocs et les catastrophes) ; ou des facteurs politiques plus généraux, tels que la stabilité politique, la représentation et les questions connexes.

Facteurs sociaux, tels que le profil et les tendances démographiques (par exemple, l'augmentation de la jeunesse, le vieillissement de la population) ; la santé, l'éducation et les niveaux d'alphabétisation ; la participation de la société civile ; la participation en ligne ; la protection des droits civils et politiques ; les niveaux de pauvreté, de discrimination et d'inégalité (par exemple en termes de revenus, de sexe, d'origine ethnique, de race, de handicap).

Certains des outils répertoriés dans la section 4.2 incluent des conseils sur la manière dont ces facteurs sous-jacents peuvent être identifiés. Par exemple, rapports des agences de notation prennent généralement en compte les caractéristiques structurelles qui influent sur la solvabilité souveraine, telles que la gouvernance, la capacité politique et les niveaux du PIB, et montrent comment les investisseurs extérieurs perçoivent le risque dans un pays. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié conseil liés à des facteurs susceptibles d'accroître l'exposition et la vulnérabilité des pays aux aléas du changement climatique en particulier. Le guide de l'analyse commune de pays (CCA) des Nations Unies comprend des étapes qui peuvent être utilisées pour identifier les facteurs économiques, environnementaux et institutionnels susceptibles d'influencer l'exposition à un large éventail de risques.

Étape 2 : Évaluation de l'impact potentiel des risques identifiés sur le système de financement du pays et hiérarchisation des priorités

Comprendre l'impact potentiel des risques identifiés sur le système de financement est au cœur des évaluations des risques de l'INFF. Il permet aux décideurs politiques d'éviter ou de réduire les perturbations futures de leur capacité à financer le développement durable.

Il ne sera probablement pas possible d'évaluer l'impact potentiel sur le financement de tous les risques identifiés à l'étape 1. Dans ces cas, l'accent peut être mis sur les risques à forte probabilité et/ou à fort impact.

Identification des risques à forte probabilité et à fort impact

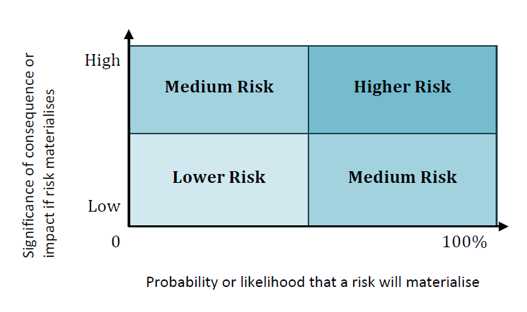

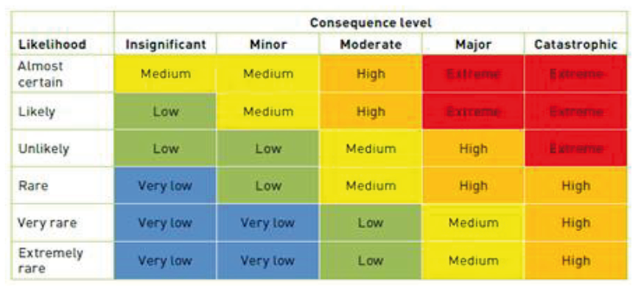

Matrices de risques. Les matrices des risques ou des dangers peuvent permettre de comparer les évaluations des risques et d'identifier les risques les plus probables et les plus susceptibles d'avoir un impact (figures 5a et 5b). Ces matrices classent les risques en fonction de leur probabilité et de leur impact et sont courantes à la fois dans les évaluations des risques économiques (par exemple, les consultations du FMI au titre de l'article IV ou les évaluations nationales des risques liés au FFI par le GAFI) et non économiques (par exemple, les évaluations nationales des risques de catastrophe de l'ONU en matière de réduction des risques de catastrophe).

Figure 5b. Exemple de matrice de risque utilisée dans les évaluations des risques de catastrophe

Source: UNDRR National Disaster Risk Assessment

Indices de risque. Lorsque des comparaisons directes entre les risques sont possibles, des approches basées sur des indices peuvent également être utilisées pour faciliter la hiérarchisation (en tenant compte des méthodologies utilisées, notamment en ce qui concerne les pondérations attribuées aux différents indicateurs). L'indice de gestion des risques INFORM, par exemple, peut être utilisé pour évaluer l'exposition, la vulnérabilité et la capacité d'adaptation liées à une série de catastrophes naturelles et causées par l'homme, telles que les tremblements de terre, les inondations, les tsunamis et les cyclones tropicaux. L'indice des indicateurs des conditions financières de la CNUCED donne un aperçu des principaux aspects de la stabilité financière, en rassemblant des informations sur différents indicateurs financiers et macroéconomiques, tels que les prix, la volatilité, les taux de change, les ratios du service de la dette et les flux de capitaux, dans une seule évaluation.

Après avoir établi un nombre plus limité de risques majeurs, l'analyse de l'impact potentiel sur le système de financement du pays peut être affinée en conséquence.

Lier les risques à leur impact potentiel sur le système de financement du pays

Si certains risques sont déjà intégrés dans les évaluations économiques et financières existantes, d'autres nécessiteront une analyse supplémentaire. Pour risques économiques, l'impact sur le financement doit être simple à déduire et peut être explicite dans les évaluations existantes. Par exemple, les matrices de risque incluses dans les rapports de consultation du FMI au titre de l'article IV mettent en évidence les liens avec la viabilité budgétaire et financière. Les évaluations des risques liés à l'utilisation d'instruments de financement spécifiques, tels que les PPP, ont tendance à se concentrer sur leurs implications fiscales potentielles. Les pays appliquent également diverses approches pour quantifier les passifs éventuels liés aux risques budgétaires, notamment en évaluant les données historiques, le cas échéant, les informations de marché et les simulations stochastiques ou les modèles de tarification des options.FN 8

Pour risques non économiques, les outils et approches d'évaluation des risques dédiés utilisent souvent une perspective plus large et se concentrent sur l'impact potentiel des chocs et des aléas sur les résultats du développement durable en général, qui doivent ensuite être intégrés dans les analyses économiques et financières. Il existe toutefois des exemples de la manière dont l'impact économique des chocs et aléas non économiques peut être évalué, notamment en ce qui concerne les risques de catastrophe. Par exemple, les bases de données sur les dommages et les pertes (telles que Désinventar Sendai) peuvent fournir des informations utiles sur l'impact monétaire des catastrophes passées. En 2015, le Rapport d'évaluation mondial sur la réduction des risques de catastrophes a décrit une approche pour évaluer les répercussions macroéconomiques et financières des catastrophes, en utilisant des modèles qui prennent en compte les principaux canaux de transmission interconnectés (tels que la baisse de la capacité de production due à une perte de capital du côté de l'offre, la baisse des revenus et de la valeur des actifs du côté de la demande, la nécessité accrue de dépenses publiques pour répondre, la reprise et la reconstruction) combinées à la baisse des recettes publiques due à la réduction des impôts et des redevances, et la détérioration de l'équilibre budgétaire qui en résulte, qui peut à son tour augmenter négativement avoir un impact sur la macroéconomie (par exemple en augmentant la dette).

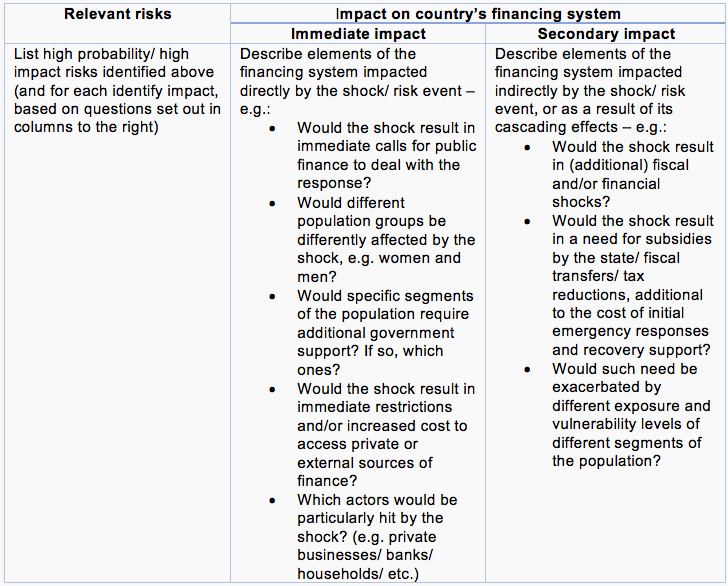

Pour regrouper l'analyse des différents types de risques et la hiérarchisation des aides, les informations peuvent être compilées dans un format simple tel que celui proposé dans le tableau 2.FN 9 Identifying the most relevant transmission channels (through which different shocks may impact the financing system) will encourage consideration of interlinkages between risks and the additional costs to the state, including through their differentiated impact on different segments of the population. FN 10 The higher such costs, the stronger the case to invest in policies to address the risk.

Tableau 2. Modèle pour cartographier l'impact potentiel des risques identifiés sur le système de financement d'un pays

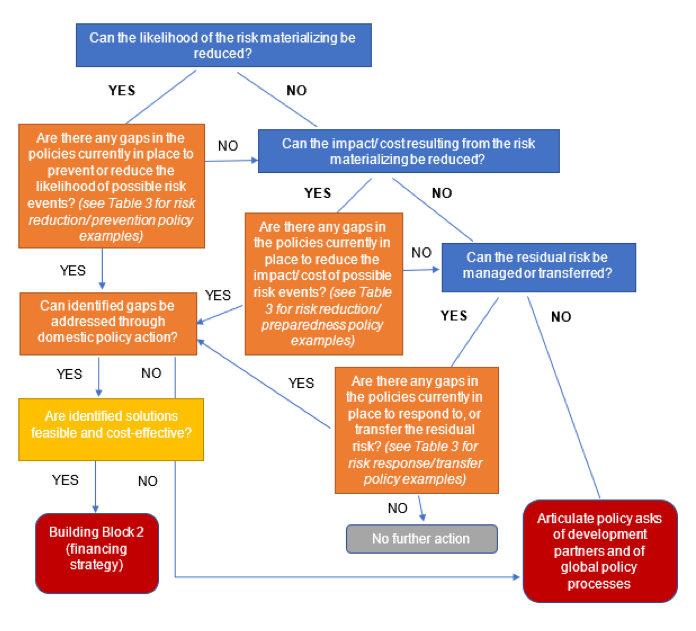

Étape 3 : Identifier les solutions politiques possibles

Certains risques peuvent être évités, d'autres réduits. Les risques résiduels peuvent être transférés ou peuvent devoir être gérés et absorbés une fois qu'ils sont réalisés. Dans certains cas, cela peut être réalisé par des interventions politiques discrètes (pour des risques clairement identifiés sans impact systémique), dans d'autres cas, cela nécessitera des approches plus complexes, axées sur le renforcement de la résilience globale du système de financement d'un pays.

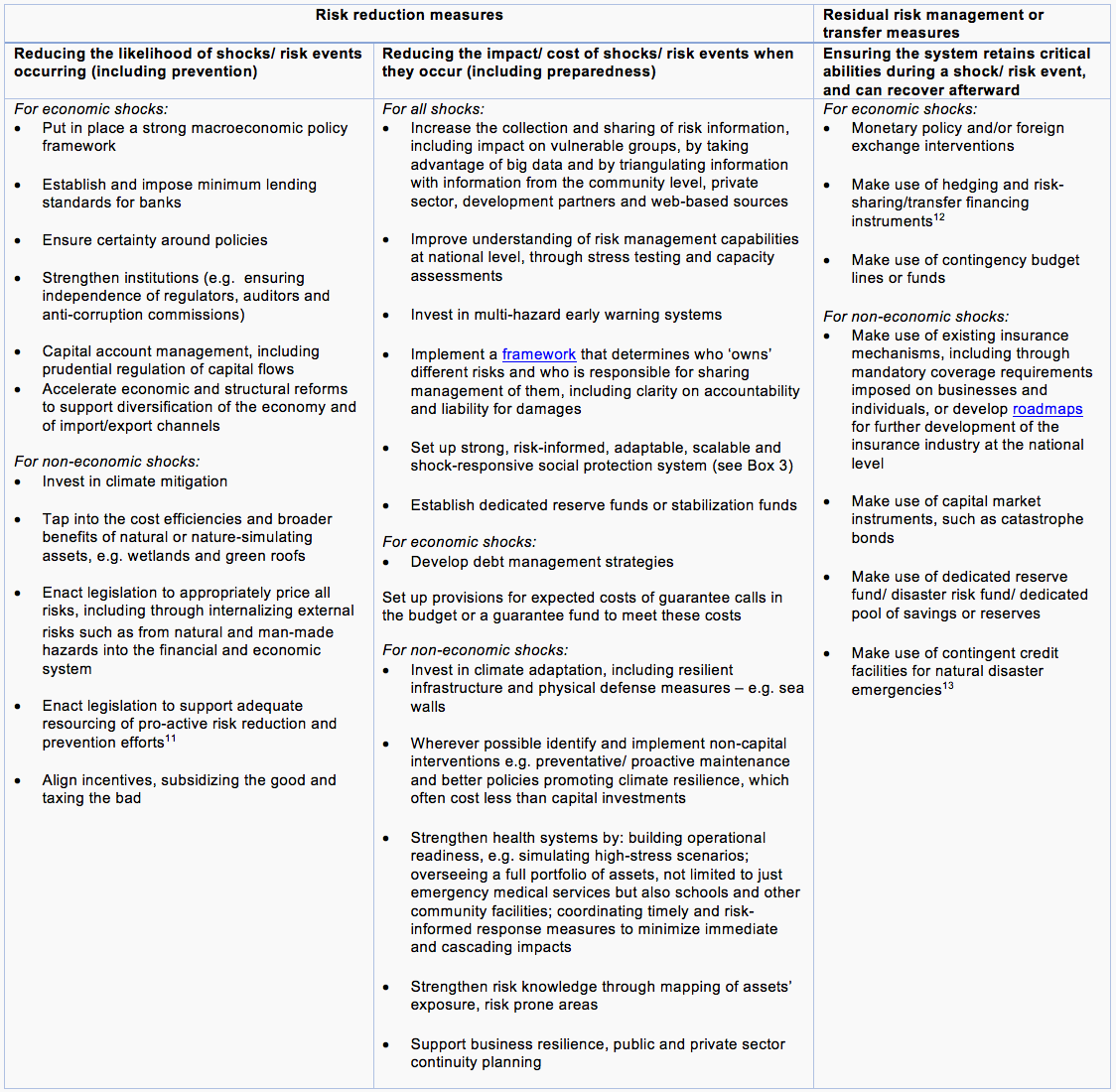

Une cartographie des politiques existantes pour faire face aux risques dans tous les secteurs peut avoir été entreprise dans le cadre de l'exercice de cadrage initial au cours de la phase de création de l'INFF ; si c'est le cas, elle doit être référencée ici, en particulier en ce qui concerne les politiques et mesures liées aux risques priorisés à l'étape 2. Le tableau 3 fournit une illustration des mesures politiques pertinentes, mais elles ne seront pas toutes pertinentes ou réalisables dans tous les contextes. Elles comprennent des politiques liées à l'utilisation d'instruments de financement spécifiques ainsi que des politiques plus générales liées aux risques, telles que l'investissement dans des infrastructures résilientes et la mise en place de systèmes de protection sociale solides, tenant compte des risques, adaptables et réactifs aux chocs (voir également encadré 3).

Les mesures sont regroupées en trois grandes catégories :

Prévenir ou réduire les probabilité des chocs qui se produisent et des aléas qui se transforment en catastrophes, par exemple des mesures visant à remédier aux facteurs de risque sous-jacents et à éviter la création de nouveaux risques ;

Réduire le négatif et le mettre en cascade conséquences des chocs et des aléas lorsqu'ils se produisent, tels que des mesures de préparation qui aident les pays à mieux anticiper les chocs, les crises ou les catastrophes, à y répondre et à s'en remettre ;

Gestion ou transfert risque résiduel, telles que des mesures garantissant que le système conserve ses capacités critiques en cas de choc, de crise ou de catastrophe et qu'il puisse se rétablir par la suite

Tableau 3. Exemples de mesures susceptibles de renforcer la résilience du financement des systèmes de développement durable au niveau des pays

Un arbre de décision (voir la Figure 6 pour une illustration) peut aider à identifier les lacunes dans les capacités existantes de gestion des risques, et à déterminer les options politiques et les demandes de soutien. La priorité devrait être accordée aux mesures de prévention et de réduction des risques, en particulier celles qui s'attaquent aux facteurs sous-jacents du risque spécifiques au contexte du pays (conformément aux principes de l'encadré 1). Les lacunes en matière de capacités institutionnelles et de politiques doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la résilience actuelle du système.

Figure 6. Arbre de décision pour guider l'identification de solutions politiques possibles

Pour identifier les solutions possibles, les pays devront déterminer la faisabilité et la rentabilité de leur mise en œuvre. Cela dépendra des ressources et des capacités disponibles, ainsi que de l'aversion/de l'appétit pour le risque de la société. L'élimination de tous les risques ne sera ni possible ni souhaitable, et des compromis doivent être envisagés ; par exemple, des niveaux très élevés d'assurance-dépôts et d'exigences de capital peuvent entraver la création de crédit et la croissance.

Les évaluations des coûts et des avantages probables (par exemple, l'analyse coûts-avantages) permettent de prendre des décisions politiques fondées sur des preuves. Une telle analyse implique généralement : i) la définition d'alternatives (y compris la comparaison de l'action et de l'absence d'action) ; ii) l'estimation des avantages (les canaux de transmission identifiés à l'étape 2 pourraient servir de point de départ pour l'estimation des avantages, qui peuvent être définis comme des dommages, des pertes ou des coûts supplémentaires évités) ; iii) le calcul des ratios avantages/coûts ; iv) la réalisation d'une analyse de sensibilité pour tenir compte des incertitudes ; et v) la mesure de l'impact sur la société (analyse distributionnelle ou analyse des parties prenantes). Dans la communauté des risques de catastrophes, des analyses coûts-avantages ont été appliquées dans plusieurs cas pour aider à choisir parmi différentes mesures de réduction des risques de catastrophe.FN 14

Policy makers may also identify policy solutions that do not require substantial financial resources to implement, bearing in mind these may incur non-financial costs to specific actors and thus still require time and political capital to be pursued (e.g. changes to regulatory frameworks). As part of the financing strategy (building block 2), consideration may be given to how additional financing may be mobilised or made available to support expanded risk measures.FN 15

Le rôle fondamental de la protection sociale dans la réalisation de résultats en matière de développement durable est particulièrement évident en ce qui concerne les risques. Un système de protection sociale robuste peut permettre aux pays de s'attaquer aux facteurs de risque sous-jacents, tels que la pauvreté et les inégalités (prévention des risques) ; de réduire l'impact négatif des chocs potentiels, en particulier sur les segments les plus pauvres et les plus vulnérables de la population (réduction des risques) ; et de faciliter une réponse d'urgence rapide en cas de choc (gestion des risques résiduels) grâce aux mécanismes institutionnels déjà en place qui peuvent également être utilisés en temps de crise (par exemple, les systèmes de transfert d'argent).

Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, les pays dotés de programmes de protection sociale ont pu les utiliser comme canaux pour leurs mesures de réponse au lieu d'avoir à créer de nouveaux systèmes à partir de zéro en temps de crise. Les gouvernements locaux chinois ont reçu l'ordre d'augmenter le montant des prestations du régime national d'assistance sociale ; en Indonésie la même chose a été faite en ce qui concerne les montants des prestations déjà en place pour soutenir une consommation alimentaire adéquate ; en Équateur, les canaux des programmes d'assistance sociale existants ont été utilisés pour verser une prestation d'urgence que le gouvernement a mise en place pour soutenir les travailleurs de l'économie informelle.

En fin de compte, les programmes de protection sociale renforcent la résilience aux chocs, qu'il s'agisse des ménages, des économies ou de la capacité des pays à financer les priorités du développement durable. Le renforcement de l'interface entre les ministères des finances, les mécanismes de protection sociale et les instruments de financement basés sur les prévisions peut favoriser la résilience des moyens de subsistance avant le choc et minimiser les stratégies d'adaptation négatives en cas de choc. En réduisant l'impact négatif des chocs sur les ménages, les programmes de protection sociale garantissent que l'effet sur la demande et la productivité nationales est limité et que les coûts de reprise sont minimisés. La figure 7 illustre le cercle vertueux de l'investissement dans la protection sociale.

Figure 6. Arbre de décision pour guider l'identification de solutions politiques possibles

Source: UN ESCAP 2018, ‘Why We Need Social Protection’, Social Development Policy Guides

Cette section donne un aperçu des outils et des approches d'évaluation des risques existants de la communauté internationale. Pour faciliter la consultation, ils sont regroupés en fonction des domaines de risque qu'ils couvrent (risques économiques, risques non économiques et risques transversaux).

Exemples d'outils d'évaluation des risques économiques existants

Risques couverts : fiscal, financier, réel, externe et de contagion (ce dernier comprend l'exposition via les canaux commerciaux et l'exposition transfrontalière au secteur financier)

Les approches d'évaluation des risques par pays du FMI sont utilisées pour évaluer les risques pour les marchés émergents (EM) et les pays à faible revenu (LIC), sur la base d'une approche commune d'extraction de signaux, qui évalue la vulnérabilité à une crise en établissant des seuils pour les indicateurs clés et en agrégeant les indicateurs qui dépassent leurs seuils. Selon le contexte du pays, différents modèles sont utilisés. Par exemple, pour les marchés émergents, un modèle d'arrêt soudain est utilisé, qui définit les crises en termes de flux de capitaux et met l'accent sur les indicateurs externes ; pour certains pays à faible revenu, l'indice de vulnérabilité au déclin alimentaire est utilisé, qui examine les événements naturels associés à la baisse de la production alimentaire, de la dépendance alimentaire et des indicateurs de gouvernance.

Risques couverts : Fiscalité (y compris au niveau des instruments en ce qui concerne les garanties et les PPP)

Le manuel des risques budgétaires du Département des affaires fiscales du FMI comprend des outils et des diagnostics pour l'évaluation et la gestion des risques pour les entreprises d'État, les garanties publiques, les activités quasi budgétaires et les partenariats public-privé.

Risques couverts : Fiscal

L'outil d'évaluation de la transparence budgétaire du FMI comprend un pilier axé sur l'analyse, la gestion et la publication des risques budgétaires, qui fournit des notations dans 12 domaines de la gestion des risques budgétaires, y compris les risques infranationaux liés aux catastrophes naturelles, et est également utilisé comme base pour les évaluations ciblées des risques budgétaires au niveau des pays par le Département des affaires budgétaires du FMI.

Risques couverts : fiscal, externe

Cet outil est utilisé pour orienter les décisions d'emprunt dans les pays à faible revenu afin que les besoins de financement soient pris en compte parallèlement à la capacité de remboursement actuelle et future. Dans le cadre du DSF, les DSA (voir ci-dessous) doivent être menées régulièrement. Le DSF analyse à la fois la dette extérieure et la dette du secteur public, en se concentrant sur la valeur actuelle des titres de créance. Les pays sont classés dans l'une des trois catégories de capacité d'endettement (forte, moyenne, faible) en fonction de leurs forces politiques et institutionnelles respectives, de leurs performances macroéconomiques et de leurs réserves d'amortissement des chocs. Les indicateurs utilisés s'appuient sur les performances historiques et les perspectives de croissance réelle, la couverture des réserves internationales, les flux d'envois de fonds, l'état de l'environnement mondial et l'indice d'évaluation des politiques nationales et des institutions (CPIA) de la Banque mondiale. En fonction de la capacité de charge de la dette, différents seuils sont utilisés pour établir le niveau de risque.

Risques couverts : fiscal, externe

L'outil d'analyse de la viabilité de la dette du FMI comprend : i) une analyse du fardeau d'endettement prévu d'un pays à moyen terme (5 ans) et de sa vulnérabilité aux chocs économiques et politiques, sur la base de scénarios de simulation de crise ; ii) une évaluation du risque de surendettement externe et public global, sur la base de seuils indicatifs du fardeau de la dette et de repères qui dépendent du cadre macroéconomique du pays et d'autres informations spécifiques au pays.

Risques couverts : Fiscal, Financier

Les rapports des agences de notation sur les obligations souveraines fournissent des informations sur les probabilités de défaut et la solvabilité et évaluent la capacité et la volonté futures d'honorer les obligations de la dette, en examinant les indicateurs de performance macroéconomique, les finances publiques et extérieures, ainsi que les facteurs structurels sous-jacents qui influent sur la vulnérabilité et la résilience du pays aux chocs, notamment les facteurs de risque politique et de gouvernance.

Risques couverts : financiers

Le programme d'évaluation du secteur financier du FMI fournit une analyse complète et approfondie du secteur financier d'un pays (le FMI et la Banque mondiale sont conjointement responsables des économies en développement et émergentes ; le FMI est le seul dans les économies avancées). L'analyse consiste à évaluer la résilience des secteurs financiers bancaires et non bancaires ; à effectuer des tests de résistance et à analyser les risques systémiques ; à examiner les cadres micro et macroprudentiels ; à examiner la qualité de la supervision et de la supervision des infrastructures des marchés financiers ; et à évaluer les aspects du développement tels que l'inclusivité, la compétitivité, la qualité du cadre juridique et des systèmes de paiement et de règlement, ainsi que la contribution du secteur financier à la croissance et au développement économiques.

Risques couverts : externes

Le modèle d'évaluation de la balance extérieure du FMI estime la balance courante moyenne d'une économie et la compare à une norme de la balance courante (dérivée en incluant les politiques souhaitées plutôt que réelles dans le modèle EBA et affinée pour inclure des facteurs spécifiques au pays non pris en compte dans le modèle). La différence entre la réalité et la norme représente tout ce qui éloigne le solde extérieur d'une économie de son niveau approprié, qu'il s'agisse de politiques macroéconomiques inadéquates ou de distorsions intérieures. Si elle est supérieure à +/- 1 % du PIB, la position extérieure du pays est considérée comme n'étant pas conforme aux fondamentaux.

Risques couverts : fiscal, financier, réel, externe (selon le contexte, tous peuvent ne pas être couverts)

Les consultations au titre de l'article IV donnent un aperçu des principaux indicateurs de vulnérabilité externe et financière et comprennent une matrice d'évaluation des risques (RAM) indiquant les événements susceptibles de modifier sensiblement la trajectoire de référence (qui est le scénario le plus susceptible de se concrétiser selon les services du FMI). Le RAM couvre les risques mondiaux et spécifiques à chaque pays et comprend une évaluation de leur probabilité et de leur impact (faible, moyen-élevé) ainsi que des réponses politiques connexes.

Risques couverts : risques systémiques extrêmes

Cet outil évalue les risques peu probables mais à fort impact pour l'économie mondiale et identifie les politiques visant à les atténuer, y compris celles qui nécessiteraient une coopération internationale. S'appuie sur une gamme d'outils quantitatifs et sur des consultations d'experts. Bien que la portée soit mondiale, les indicateurs de vulnérabilité qui évaluent les risques individuels des pays face aux crises macroéconomiques, financières, budgétaires et externes sont surveillés, et les résultats peuvent également éclairer la conception de politiques d'atténuation au niveau national.

Risques couverts : financiers

L'outil d'indicateurs des conditions financières de la CNUCED fournit des données sur les principaux indicateurs des tensions financières qui permettent aux décideurs d'évaluer la stabilité financière en temps réel avant que les chocs financiers ne soient transmis à l'économie réelle. Peut fournir une alerte précoce en cas de turbulences financières et permettre de mieux comprendre les causes probables et spécifiques à chaque pays des chocs financiers.

Risques couverts : risques fiscaux liés au recours aux PPP

Cet outil évalue les coûts et les risques liés aux projets PPP, en mettant particulièrement l'accent sur les implications fiscales à moyen et long terme.

Risques couverts : financiers

Cet outil définit des approches et des conseils pour évaluer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Organisé en trois étapes : i) identification des menaces et des vulnérabilités pouvant être à l'origine des risques de blanchiment d'argent et d'activités terroristes ; ii) analyse de la nature, des sources, de la probabilité et des conséquences des facteurs de risque identifiés ; iii) évaluation visant à déterminer les priorités/stratégies en matière de prévention ou d'évitement, d'atténuation ou de réduction, d'acceptation/de contingence (pour des risques moindres).

Risques couverts : financiers

L'outil d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et d'activités terroristes de la Banque mondiale est un outil méthodologique qui permet aux pays d'identifier les principaux facteurs des risques de blanchiment d'argent et d'activités terroristes. Il peut faciliter à la fois les diagnostics et la prise de décisions concernant la conception des politiques, notamment grâce à l'analyse de scénarios. Il comprend plusieurs modules interdépendants, construits autour de variables d'entrée qui peuvent être liées à des menaces ou à des vulnérabilités, au niveau sectoriel ou national.

Risques couverts : financiers

Cet outil en ligne peut aider à comprendre la vulnérabilité d'un pays aux flux financiers illicites et les canaux responsables de cette vulnérabilité (y compris les importations, les exportations, les dépôts bancaires, les investissements directs et les investissements de portefeuille). Permet des comparaisons entre les pays et au fil du temps.

Exemples d'outils d'évaluation des risques non économiques existants

Rapport technique UNDRR/ISC sur les définitions et classifications des dangers de Sendai

Risques couverts : risques systémiques, risques naturels et d'origine humaine

Cet outil fournit une vue d'ensemble des dangers à prendre en compte pour une gestion et une réduction complètes des risques, y compris les évaluations des risques, l'élaboration de scénarios, les tests de résistance et les cadres politiques, juridiques et réglementaires.

Risques couverts : risques systémiques, aléas naturels et d'origine humaine, changement climatique

Le Global Risk Assessment Framework (GRAF) est un réseau pour l'évaluation intégrée du risque systémique et pour faciliter les partenariats pour la génération et le partage de données entre disciplines et zones géographiques comme base pour l'élaboration de politiques et d'actions. Le GRAF propose une approche coordonnée et intégrée pour faire face aux risques systémiques grâce à une évaluation et une compréhension multidisciplinaires et multidisciplinaires des risques. Il soutient la réalisation des objectifs mondiaux des accords pour l'après-2015 (notamment le Cadre de Sendai, le Programme 2030, l'Accord de Paris, le Nouveau Programme urbain) et oriente et concentre les actions aux niveaux local, national, régional et mondial, au sein et entre les secteurs et les zones géographiques.

Risques couverts : risques systémiques, aléas naturels et d'origine humaine, changement climatique

L'outil national d'évaluation des risques de catastrophe de l'UNDRR permet une évaluation holistique des différentes dimensions du risque de catastrophe (dangers, expositions, vulnérabilités, capacités) ; des impacts directs et indirects des catastrophes (physiques, sociaux, économiques, environnementaux, institutionnels) ; et des facteurs de risque sous-jacents (changement climatique, pauvreté, inégalités, faible gouvernance, expansion urbaine incontrôlée). Il comprend des conseils sur les différentes méthodologies qui peuvent être utilisées pour agréger et comparer les risques liés à tous les dangers.

Risques couverts : Catastrophes liées au changement climatique

L'outil de gestion des risques CCORAL fournit un système de soutien en ligne pour la prise de décisions résilientes aux changements climatiques. Il aide les décideurs à mieux comprendre comment gérer les impacts du climat (par le biais de la législation, des stratégies, des politiques, de la planification et de la budgétisation) et comment appliquer un processus de gestion des risques climatiques dans le contexte spécifique de leur pays. La boîte à outils CCORAL comprend une variété d'outils, notamment des évaluations des vulnérabilités et des risques, parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir en fonction de leurs objectifs spécifiques.

Risques couverts : Changements climatiques et santé publique

Cet outil fournit des conseils aux gouvernements locaux et nationaux pour entreprendre des évaluations de la vulnérabilité et des risques liés à l'impact que les chocs climatiques et/ou les épidémies de maladies infectieuses peuvent avoir sur les actifs critiques et les services essentiels connexes. Un chapitre consacré au climat décrit une méthodologie pour développer des stratégies d'adaptation et d'atténuation tenant compte des risques, sur la base de l'exposition, de la capacité d'adaptation, de la tolérance au risque et de la propension au risque uniques du paysage local. Un chapitre spécifique sur la santé se concentre sur la manière de créer et de mettre en œuvre un « plan d'action pour la gestion des actifs d'intervention d'urgence » en améliorant les précautions et les protocoles existants en tenant compte de la prestation de services affectée à partir des actifs critiques. L'ensemble du manuel met l'accent sur la valeur des évaluations des risques pour maximiser la durabilité des investissements dans les infrastructures publiques pour les générations actuelles et futures.

Risques couverts : Catastrophe

L'outil INFORM Index for Risk Management est une évaluation globale et open source des risques liés aux crises humanitaires et aux catastrophes. Classe les pays en fonction de trois dimensions de risque : danger et exposition (naturels et causés par l'homme, par exemple tremblements de terre, inondations, conflits) ; vulnérabilité (socio-économique et de groupes particuliers) ; et manque de capacité d'adaptation (institutions et infrastructures).

Risques couverts : Catastrophe (sécheresse)

Le modèle Africa RiskView est un logiciel utilisé pour estimer le nombre de personnes touchées par une sécheresse pendant la saison des pluies et le financement nécessaire pour répondre et soutenir les personnes touchées en temps opportun. Combine la surveillance des cultures et l'alerte précoce, l'évaluation et la cartographie de la vulnérabilité, la réponse opérationnelle, la planification financière et les disciplines de gestion des risques.

Le modèle Africa RiskView est un logiciel utilisé pour estimer le nombre de personnes touchées par une sécheresse pendant la saison des pluies et le financement nécessaire pour répondre et soutenir les personnes touchées en temps opportun. Combine la surveillance des cultures et l'alerte précoce, l'évaluation et la cartographie de la vulnérabilité, la réponse opérationnelle, la planification financière et les disciplines de gestion des risques.

Domaine de résultats en matière de développement : relation indirecte avec les domaines de résultats spécifiques du développement durable/les ODD.

L'analyse de la viabilité de la dette du FMI comprend, entre autres, une analyse du fardeau de la dette prévu d'un pays au cours des 10 prochaines années, qui peut éclairer les principaux défis et opportunités de son paysage financier global.

Risques couverts : Catastrophe ; changement climatique

Cet outil vise à fournir aux pays insulaires du Pacifique des outils de modélisation et d'évaluation des risques de catastrophes et à faciliter le dialogue sur les solutions financières visant à réduire leur vulnérabilité financière aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Les outils spécifiques comprennent des modèles probabilistes d'aléas, un système d'information sur les risques, un cadre basé sur les risques pour orienter les ressources des pays et des partenaires de développement, et des solutions de financement liées à l'exposition aux risques budgétaires, à la gestion des risques de catastrophes financières et à la mise en commun des risques régionaux.

Risques couverts : Catastrophe ; changement climatique

Cet outil est une approche ascendante d'évaluation des vulnérabilités basée sur l'apprentissage par la pratique. Il met l'accent sur la vulnérabilité actuelle aux facteurs climatiques et non liés au climat et sur la capacité d'adaptation actuelle, et combine cela avec une évaluation des risques futurs liés au climat pour soutenir la formulation de politiques d'adaptation renforcées.

Risques couverts : Catastrophes (tremblements de terre, tsunamis, cyclones, inondations, glissements de terrain, aléas volcaniques)

La plateforme d'évaluation probabiliste des risques en Amérique centrale (CAPRA) fournit un logiciel d'accès gratuit pour l'analyse probabiliste des risques. La plateforme calcule les risques sur la base de données cartographiques multirisques, d'exposition et de vulnérabilité physique ; elle utilise des outils d'analyse coûts-avantages pour soutenir une gestion proactive des risques et la conception de stratégies de financement des risques.

Risques couverts : Catastrophe

Le catalogue CatriskTools du Insurance Development Forum est un catalogue consultable en ligne d'outils d'évaluation des risques de catastrophes.

Risques couverts : Catastrophe

Cet outil fournit un modèle de simulation interactif composé de cinq modules : i) évaluation directe des risques ; ii) évaluation de la résilience budgétaire ; iii) vulnérabilité budgétaire et économique ; iv) évaluation de l'impact économique ; v) évaluation des options de gestion et de réduction des risques. Aider les décideurs à estimer et à réduire la vulnérabilité financière du secteur public face aux catastrophes, et à évaluer les options possibles de gestion des risques.

Risques couverts : Stabilité politique

L'outil d'analyse des conflits et du développement (CDA) du GNUD permet d'analyser un contexte spécifique et d'élaborer des stratégies visant à réduire ou à éliminer l'impact et les conséquences des conflits violents. Il permet de mieux comprendre les facteurs déterminants des conflits et les dynamiques susceptibles de promouvoir la paix.

Exemples d'outils transversaux d'évaluation des risques existants

Analyse commune de pays des Nations Unies (CCA)

Risques couverts : les plus pertinents en ce qui concerne les risques économiques externes ; les risques liés à l'environnement et au changement climatique ; et les risques liés à la stabilité politique et à la gouvernance

Le CCA de l'ONU représente l'analyse indépendante, collective, intégrée, prospective et fondée sur des preuves du contexte de développement au niveau des pays. Bien que leur portée soit plus large que celle des INFF et qu'ils ne soient pas exclusivement un outil d'évaluation des risques, la nouvelle génération de bilans communs de pays repose sur une analyse multidimensionnelle des risques et des méthodologies et approches peuvent être utilisées pour éclairer l'analyse de risques et de vulnérabilités spécifiques au niveau des pays, à savoir ceux résultant de :

- La structure de l'économie (partie intégrante de l'approche d'analyse de l'économie politique) ;

- L'environnement (en mettant l'accent sur les pressions environnementales et leurs moteurs, la santé des écosystèmes marins et terrestres et la biodiversité, et leurs liens respectifs avec le changement climatique et la dégradation de l'environnement)

Gouvernance et structure institutionnelle (y compris les domaines liés à la crédibilité perçue des systèmes électoraux ; à la légitimité perçue du gouvernement ; aux niveaux de transparence ; à l'indépendance et à l'inclusivité des institutions et de l'administration de l'État, autant de facteurs qui peuvent fournir des informations précieuses sur la stabilité politique et les facteurs de risque liés à la gouvernance).

Source : Projet de compagne du CCA du 20 décembre 2019

Risques couverts : économie, catastrophes, politiques, environnemental/changement climatique

Cet outil adopte une approche multirisques et multipartite pour aborder la complexité et les liens entre les différents risques (par exemple, comment les catastrophes peuvent également déclencher des chocs économiques) ; garantit une intégration verticale de la résilience aux niveaux national, infranational, communautaire et des ménages ; et promeut des approches intersectorielles. Le processus typique implique :

- Comprendre le paysage des risques dans un contexte particulier

- Examiner la manière dont les risques identifiés affectent les systèmes de la société (national, provincial, communautaire, domestique, individuel)

Déterminer le degré de résilience de ces systèmes et les mesures à prendre pour renforcer la résilience.

Risques couverts : Financements économiques et non économiques des ODD nationaux de la CESAO

Les simulateurs utilisent un ensemble de méthodes économétriques pour simuler et évaluer le financement potentiel qui peut être mobilisé et orienté vers le financement des ODD (y compris par des moyens de financement publics, privés, nationaux, internationaux et innovants). Les simulateurs de financement des ODD analysent l'ampleur des recettes et des ressources ainsi que la possibilité de générer des financements supplémentaires pour répondre aux plans et stratégies nationaux de développement durable associés à une croissance donnée de la production au niveau national. Les simulateurs permettent aux décideurs politiques de simuler les chocs économiques et non économiques et leurs impacts possibles sur des canaux de financement particuliers (par exemple, les envois de fonds, l'IED, etc.), permettant ainsi de prendre en compte les risques à prendre en compte dans la stratégie de financement des ODD. Ce faisant, les simulateurs nationaux peuvent aider les décideurs à identifier les domaines qui nécessitent une anticipation et une atténuation supplémentaires afin d'améliorer la résilience du paysage financier.

5. Évaluations des risques dans différents contextes nationaux

Les sections 3 et 4 ci-dessus réfléchissent déjà à la manière dont la portée et l'orientation des évaluations des risques seront influencées par les caractéristiques spécifiques des pays. En outre, l'approche proposée dans la section 4 devra peut-être être adaptée en fonction des facteurs suivants :

Gamme et profondeur des outils et systèmes d'évaluation des risques déjà utilisés. Dans certains pays, les gouvernements auront mis en place des processus et des systèmes de réduction des risques et seront familiarisés avec les outils et les approches d'évaluation des risques énumérés à la section 4.2. Dans d'autres cas, l'éventail des connaissances existantes sur les risques peut être insuffisant ou limité à des types particuliers de chocs. Dans ces cas, les gouvernements peuvent demander l'aide de partenaires au développement, tels que le FMI et les agences des Nations Unies, pour entreprendre des évaluations multisectorielles et multirisques supplémentaires susceptibles de faciliter une compréhension plus globale de toutes les menaces pertinentes pesant sur leur système de financement et des vulnérabilités associées.

Disponibilité des capacités et des ressources. La réalisation d'évaluations complètes des risques nécessite une expertise technique, du temps et des ressources financières, à la fois pour l'exercice initial lors de la conception initiale d'un INFF et pour assurer la révision continue des résultats, à mesure que les facteurs de risque, les capacités nationales et les facteurs contextuels évoluent. À la lumière de cela, et compte tenu des limites potentielles en termes de capacités et de ressources auxquelles le gouvernement pourrait être confronté, la portée de l'exercice pourrait être réduite pour se concentrer sur les chocs et les aléas les plus critiques, identifiés en consultation avec des experts connaissant bien le contexte et le système de financement du pays. Ce faisant, il convient toutefois de veiller à ne pas être réducteur et à ne pas négliger l'évolution des risques au fil du temps, la manière dont les risques économiques, environnementaux, sociaux et politiques interagissent, et les nouveaux risques susceptibles d'apparaître à l'avenir pour lesquels un pays n'a aucune expérience passée. Comme indiqué ci-dessus, le soutien des partenaires au développement peut être sollicité pour mener à bien cet exercice.

6. Leçons apprises

Les principaux enseignements tirés de la mise en œuvre d'évaluations nationales complètes des risques soulignent la nécessité de :

un soutien politique de haut niveau et un leadership gouvernemental pour garantir que l'exercice d'évaluation est suffisamment étendu (y compris le calendrier et la gamme des différents scénarios à envisager), dispose de ressources adéquates (par exemple, par des engagements garantis en matière d'expertise, de personnel et de temps) et que les résultats peuvent être traduits en actions (surmonter les problèmes liés au court-termisme) ;

Coordination et engagement avec les entités nationales dès que possible dans le processus afin de renforcer l'adhésion et de garantir le soutien aux actions politiques qui en résultent ;

Coordination avec les partenaires du développement pour éviter les évaluations cloisonnées ;

Une phase de planification rigoureuse, comprenant un examen des enseignements tirés des évaluations des risques précédentes, afin de garantir que les expériences passées sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné puissent être prises en compte, et que les erreurs ne se reproduisent pas.

L'expérience des pays montre également que le processus de collecte d'informations relatives à différents types de risques peut sensibiliser aux liens qui les unissent, renforcer la collaboration entre les secteurs (y compris au sein du gouvernement) et promouvoir de nouvelles formes de coopération (par exemple entre les décideurs et les experts). Il peut encourager une planification plus efficace et intégrée au niveau sectoriel et aider certaines parties prenantes (par exemple les acteurs du secteur privé) à prendre des mesures pour améliorer la résilience globale.

Le risque est défini ici comme la probabilité qu'un événement (ou un danger) se produise et ses conséquences négatives, et un choc est la manifestation d'un tel événement. Dans le contexte des risques de catastrophe en particulier (voir le rapport du groupe de travail intergouvernemental d'experts à composition non limitée sur les indicateurs et la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe (71/276)), il s'agit des pertes en vies humaines, des blessures ou des biens détruits ou endommagés qui pourraient survenir à un système, à une société ou à une communauté au cours d'une période donnée, déterminés de manière probabiliste en fonction du danger, de l'exposition, de la vulnérabilité et de la capacité. L'exposition est la situation des personnes, des infrastructures, des logements, des capacités de production et d'autres actifs humains tangibles situés dans des zones exposées aux risques. La vulnérabilité fait référence aux conditions déterminées par des facteurs ou des processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui accroissent la vulnérabilité d'un individu, d'une communauté, d'actifs ou de systèmes aux impacts des chocs et des aléas. La résilience est la capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société exposés à des chocs et à des aléas à résister à leurs effets, à les absorber, à s'y adapter, à les transformer et à s'en remettre rapidement et efficacement, notamment par la préservation et la restauration de ses structures et fonctions de base essentielles grâce à la gestion des risques.

Le Rapport technique sur l'examen de la définition et de la classification des dangers (2020) fournit une liste des dangers qu'une évaluation des risques INFF devrait prendre en compte en ce qui concerne les catastrophes.

De plus amples informations sur les relations entre le risque financier et le risque non économique sont disponibles dans le 2019 Rapport d'évaluation des risques mondiaux 2019.

Élément de base 1 Évaluation et diagnostic : présentation fournit une liste d'institutions et d'acteurs publics et privés susceptibles d'être consultés et impliqués dans les évaluations des risques de l'INFF afin de garantir une cartographie complète de tous les risques pertinents et une compréhension partagée de leurs interconnexions et de leurs liens avec le système de financement à risque.

Élément de base 1 Évaluation et diagnostic : présentation comprend une liste d'acteurs étatiques et non étatiques, qui devraient être impliqués ou consultés pour garantir que toutes les voix pertinentes soient entendues lors de la cartographie du paysage des risques d'un pays et lors de l'évaluation de l'impact potentiel des chocs et des crises, y compris leurs conséquences possibles sur la nécessité et la disponibilité des financements publics.

Le Directives nationales de l'UNDRR pour l'évaluation des risques de catastrophes (p. 58 à 66) fournissent un aperçu détaillé des différentes méthodologies (en mettant particulièrement l'accent sur leur application en relation avec les risques de catastrophe).

Cela sous-tend le troisième pilier des évaluations de la transparence budgétaire du FMI et est décrit en détail ici.

Voir par exemple l'encadré 4 dans FMI (2016) Analyse et gestion des risques budgétaires : meilleures pratiques.

Pour une approche similaire en matière de gestion d'actifs, voir le chapitre 6 de ONU (2021) Gérer les actifs d'infrastructure pour le développement durable : un manuel pour les gouvernements locaux et nationaux.

Pour les risques de catastrophes en particulier, les bases de données sur les pertes liées aux catastrophes, y compris celles liés au suivi du Cadre de Sendai, peut être consulté pour estimer l'ampleur des pertes potentielles ainsi que l'impact économique et financier des catastrophes.

Par exemple, les Philippines Loi de 2010 sur la réduction et la gestion des risques de catastrophes a été promulguée pour élaborer un cadre et allouer des ressources qui permettraient aux gouvernements nationaux et locaux ainsi qu'aux autres parties prenantes de créer des communautés capables de survivre aux catastrophes.

Tableau 3 dans 'FMI (2016) Analyse et gestion des risques budgétaires : meilleures pratiques'fournit des exemples d'instruments de transfert de risques spécifiquement liés au risque budgétaire, ainsi que d'autres mesures visant à atténuer, à prévoir et à gérer le risque budgétaire.

Par exemple, la Banque interaméricaine de développement Facilité de crédit conditionnel pour les situations d'urgence liées aux catastrophes naturelles.

Voir plus de détails et des exemples à l'annexe 3 du Rapport d'évaluation mondial 2015 sur la réduction des risques de catastrophes (section 4.5).

Par exemple, »OIT (2019) L'espace budgétaire pour la protection sociale : un manuel pour évaluer les options de financement'donne un aperçu de huit options de financement pour étendre la couverture et les prestations de protection sociale, même dans les pays les plus pauvres.

Les exemples de pays inclus dans l'encadré 3 ont été tirés deNote d'information de l'OIT, mai 2020, Social Protection Spotlight, « Réponses en matière de protection sociale à la pandémie de COVID-19 dans les pays en développement : renforcer la résilience en mettant en place une protection sociale universelle ».