1. Bref aperçu

Une stratégie de financement est au cœur d'un cadre financier national intégré. Il fournit une voie pour le financement des stratégies et des plans de développement nationaux, en s'appuyant sur les résultats du bloc de construction 1 « Évaluation et diagnostic », comme indiqué dans la feuille de route de l'INFF. Il regroupe les politiques et les structures institutionnelles existantes à l'appui du financement des stratégies et des plans de développement nationaux. Dans le contexte actuel, les stratégies de financement peuvent également être utilisées pour soutenir les plans de relance liés à la COVID-19.Assessment and Diagnostics”, as laid out in the INFF Roadmap. It brings together existing policies and institutional structures in support of financing national development strategies and plans. In the current context, financing strategies can also be used to support COVID-19 recovery plans.

Dans la plupart des pays, un large éventail de politiques de financement nationales sont déjà en place. Cependant, ces politiques sont souvent fragmentées dans la mesure où elles sont sectorielles ou thématiques et ont été élaborées au fil du temps de manière autonome les unes des autres. Ils peuvent également ne pas être totalement conformes à la stratégie de développement durable d'un pays. Une stratégie de financement intégrée vise à réunir ces politiques et ces instruments, en promouvant la cohérence à la fois avec les objectifs de développement durable et entre les différents domaines de la politique de financement (financement public et privé et questions macrosystémiques). La stratégie de financement peut aider à hiérarchiser les actions politiques de financement qui répondent le mieux aux objectifs, aux besoins et aux contraintes nationaux.

Ce document propose des orientations opérationnelles pour concevoir une stratégie de financement intégrée, en s'appuyant sur les expériences des pays dans différents contextes nationaux. Il donne également un aperçu de la gamme d'outils proposés par la communauté internationale pour soutenir les efforts nationaux, tout en garantissant le leadership du gouvernement.

Les représentants des gouvernements nationaux et locaux constituent le principal public de ce matériel, mais il peut également être utile aux partenaires de développement internationaux et aux autres parties prenantes qui soutiennent les gouvernements dans leurs efforts.

2. Valeur d'une stratégie de financement

Les stratégies de financement intégrées peuvent aider les pays à :

Mobiliser des fonds pour le développement durable et mieux aligner les politiques de financement existantes sur les priorités nationales en matière de développement durable à moyen et long terme ;

Prioriser les politiques afin de tirer parti des opportunités à court terme et identifier les domaines politiques de financement à moyen et long terme ;

Veiller à ce que les politiques de financement, les instruments et les cadres réglementaires des différents domaines soient cohérents, durables et tiennent compte des risques ;

Identifier les opportunités d'accès à l'assistance technique et au soutien au renforcement des capacités de la part des partenaires au développement, et mettre en évidence les domaines d'échanges et d'apprentissage entre pairs.

La stratégie de financement vise à favoriser des approches créatives pour mobiliser des financements et à combiner les politiques de financement pour accroître leur impact. La nouveauté de cette approche réside dans sa nature intégrée. Son objectif n'est pas de remplacer les nombreux outils et méthodologies existants que les pays peuvent déjà utiliser, tels que les cadres de dépenses à moyen terme, la gestion des investissements publics, les stratégies de recettes ou les stratégies de développement du secteur financier. Il fournit plutôt un cadre permettant d'aligner des outils spécifiques sur la stratégie de financement globale, cherche à éviter une prise de décision fragmentée, à mieux aligner les efforts et à identifier les lacunes et les opportunités de mobilisation des ressources.

En centralisant le débat par ailleurs sectoriel autour des approches de financement dans un cadre politique global et en mettant en place des mesures incitatives pour une plus grande collaboration, les stratégies intégrées peuvent favoriser la cohérence. Le processus de formulation d'une stratégie de financement offre également des opportunités de renforcement de la coordination et de l'engagement entre les ministères et les agences ; et peut servir de point d'ancrage pour les parties prenantes non étatiques, en particulier les partenaires au développement, afin de coordonner et d'aligner leur soutien.

3. Champ d'application et limites

La stratégie de financement est au cœur de l'INFF. Il s'appuie sur les résultats du cadrage initial effectué dans le cadre de la phase de démarrage, et sur des informations supplémentaires issues d'évaluations et de diagnostics approfondis réalisés dans le cadre Bloc de construction 1. À son tour, il définit les interventions politiques et les réformes qui nécessiteront un suivi et un examen (Bloc de construction 3), et dont la mise en œuvre et le succès dépendront, dans une large mesure, des institutions et des processus qui les sous-tendent (Bloc de construction 4).

Comme indiqué plus en détail dans la section 4.4, les rôles et responsabilités spécifiques sont identifiés dans le cadre d'un plan d'action stratégique de financement. Ils s'appuient sur les arrangements institutionnels existants, mais peuvent également mettre en évidence les domaines dans lesquels la gouvernance peut avoir besoin d'être renforcée ou dans lesquels des structures ou des mécanismes de gouvernance supplémentaires peuvent être nécessaires. Au fur et à mesure de la mise en œuvre de la stratégie de financement, un suivi et un examen continus devraient permettre d'intégrer les enseignements à la conception des politiques et d'aider à ajuster les cours si nécessaire.

Figure 1. Comment le bloc de construction 2 est lié à d'autres éléments de base de l'INFF

Les INFF aident les pays à mettre en œuvre le Programme d'action d'Addis-Abeba (AAAA) au niveau national, soutenu par des actions mondiales. La portée de la stratégie de financement couvre les domaines d'action d'Addis-Abeba. Ils réunissent les finances publiques, les financements privés et les conditions macroéconomiques/systémiques (Figure 2) et couvrent les politiques, les mesures juridiques et réglementaires pertinentes, les instruments et les processus (y compris le développement des capacités).

Les différents pays utiliseront la stratégie de financement de différentes manières. En fonction de la situation et des besoins du pays et des résultats des évaluations et des diagnostics réalisés dans le cadre du volet 1, la stratégie de financement peut se concentrer sur des secteurs spécifiques (par exemple, les infrastructures, la santé, l'énergie, etc.) ou mettre l'accent sur des domaines spécifiques de la politique de financement, tels que les processus nationaux de planification et de budgétisation, les cadres politiques et réglementaires pour le financement privé ou la gestion macroprudentielle.

La stratégie de financement peut également aborder l'éventail complet des sources de financement et leurs contributions potentielles à la mise en œuvre du plan de développement national du pays. Les stratégies pourraient également inclure des moyens de mise en œuvre non financiers, tels que le renforcement des capacités. Quelle que soit la portée, l'approche devrait être guidée par l'objectif global d'améliorer l'intégration et la cohérence, en tenant compte des synergies et des compromis potentiels ou des répercussions imprévues entre les secteurs et les domaines politiques (public, privé, macroéconomique). (L'encadré 1 illustre un exemple d'élaboration de politiques intégrées dans le domaine de la politique macroéconomique).

Les points d'entrée possibles pour une stratégie de financement comprennent les cycles politiques globaux, tels que la planification nationale, ainsi que les processus spécifiques au secteur, tels que l'élaboration de plans sectoriels. Les efforts liés à des domaines de financement spécifiques peuvent également permettre d'envisager une approche plus intégrée et stratégique, notamment en faisant participer et en consultant un large éventail de parties prenantes dès le départ (voir Bloc de construction 4 Gouvernance et coordination) FN 1.

Figure 2. Exemples de domaines politiques de financement dans le contexte des INFF

Les stratégies de financement intégrées peuvent fournir un cadre permettant d'analyser les synergies et les compromis potentiels entre les objectifs politiques en matière de viabilité de la dette, d'entrées de capitaux et de réglementations macroprudentielles (voir Figure 3 ci-dessous).

Les flux de capitaux transfrontaliers peuvent apporter des avantages importants, tels que l'amélioration de l'accès au financement ; toutefois, les flux de capitaux, en particulier lorsqu'ils sont importants et volatils, peuvent également menacer la stabilité financière, en particulier dans les petites économies ouvertes. Les risques sont plus importants en présence de vulnérabilités macroéconomiques ou financières sous-jacentes, mais ils existent dans tous les pays. Par exemple, des facteurs non économiques, tels que les catastrophes ou la propagation de la COVID-19, peuvent entraîner une fuite des capitaux des pays touchés ou une fuite plus importante vers la sécurité.

Figure 3. Exemple de compromis et d'approche intégrée

De nombreux pays ont adopté des régimes de change flexibles qui suivent dans l'ensemble la prescription classique pour permettre aux taux de change de s'ajuster librement en fonction des fluctuations des flux de capitaux. Cela permet à la politique monétaire de se concentrer sur les conditions conjoncturelles nationales dans l'esprit d'une approche « un objectif, un instrument ». Cependant, de fortes fluctuations du taux de change peuvent perturber l'économie réelle car elles modifient les prix intérieurs des exportations et des importations par rapport aux biens et services non échangés. Ils peuvent également augmenter le coût du service de la dette extérieure par rapport aux recettes intérieures, provoquant parfois une crise de la dette.

Les pays s'écartent donc souvent du cadre des manuels de diverses manières. L'intervention des banques centrales sur les marchés des changes pour influencer les taux de change est assez répandue, en particulier dans les économies de marché émergentes, et en réponse à des entrées de capitaux persistantes. Certains gouvernements ont adopté des mesures macroprudentielles visant à contenir les risques systémiques en atténuant les fluctuations cycliques de la disponibilité du crédit intérieur. Les gouvernements utilisent également des mesures issues d'une autre catégorie d'outils politiques appelés « mesures de gestion des flux de capitaux ». Ces mesures sont de différents types, notamment des restrictions quantitatives des sorties, des réserves obligatoires ne portant pas intérêt pour les entrées financières, des taxes sur les entrées et/ou les sorties, ou des interdictions pures et simples. Les différentes mesures ont des impacts et des conséquences différents, à la fois intentionnels et imprévus.

Cette grande variété d'options politiques souligne l'importance de la planification nationale dans ce domaine, qui viserait à fournir une approche plus systématique pour concevoir un dosage de politiques macroéconomiques efficace afin de poursuivre des objectifs de croissance, de développement durable et de stabilité, en tenant compte des circonstances propres à chaque pays. Le FMI a proposé le concept d'un cadre stratégique intégré (IPF) qui s'appuie sur une multitude d'alternatives pour formuler la meilleure combinaison de politiques afin de répondre aux besoins des différents pays. Un INFF peut inclure un IPF dans son approche. Il examinerait le rôle des politiques monétaires, de change, macroprudentielles et de gestion des flux de capitaux, ainsi que leurs interactions entre elles et avec les autres politiques.

Le FMI travaille à la mise au point d'outils visant à fournir des orientations et des conseils plus nuancés aux États membres sur la manière de concevoir des politiques intégrées dans ces domaines, en utilisant des modèles, des travaux empiriques et des études de cas. Les études de cas visent à identifier les modèles de comportement des pays. L'analyse empirique transnationale vise à déterminer si ces informations sont généralisables, ce qui permet de sélectionner les caractéristiques et paramètres clés des modèles qui correspondent étroitement aux conditions du pays sur le terrain. En fin de compte, les travaux devraient également éclairer les évaluations du FMI dans le cadre de ses consultations annuelles au titre de l'article IV avec les pays membres.

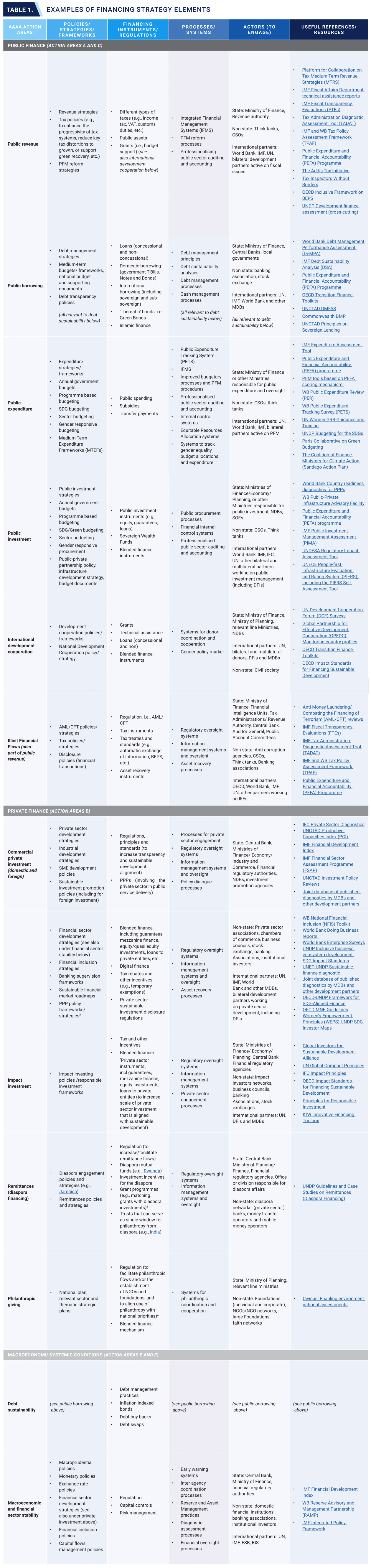

Le tableau 1 donne un aperçu des éléments potentiels d'une stratégie de financement, organisés par domaine politique de financement. Il s'agit notamment de :

Politiques/stratégies/cadres qui orientent et hiérarchisent la mobilisation et l'alignement des différents types de financement et des conditions macroéconomiques/systémiques ;

Instruments de financement et réglementations que les gouvernements peuvent déployer pour mettre leurs politiques en pratique ;

Processus et systèmes pour améliorer la coordination et la gestion de l'information, par exemple en améliorant les processus budgétaires et les procédures de gestion des finances publiques ;

Acteurs/parties prenantes qui devraient participer au processus de conception, de sélection et de mise en œuvre des interventions politiques et/ou à l'adoption d'instruments spécifiques ;

Références/ressources aux méthodologies et outils existants développés par diverses agences, nationales et internationales.

Tableau 1. Exemples d'éléments de stratégie de financement

2 E.g., Philippines’ Local PPP Strategy; Guyana’s PPP Policy Framework

3 E.g. in Kosovo.

4 For examples of philanthropy-related regulations see here.

Dans la pratique, la mise en œuvre des INFF et la formulation de stratégies de financement efficaces nécessitent de surmonter de nombreux défis profondément enracinés, ainsi que de reconnaître certaines limites fondamentales. Les défis potentiels incluent :

Les stratégies sont limitées dans le temps, ce qui met l'accent sur la nécessité de mettre régulièrement à jour les évaluations et les diagnostics (et de les intégrer dans le processus d'élaboration des politiques), plutôt que de les considérer comme ponctuels ;

Les limites des données et les angles morts (c'est-à-dire lorsque les données sont faibles ou indisponibles, lorsqu'il existe un degré élevé d'incertitude quant aux projections prospectives ou un manque de capacités) doivent être reconnus par les décideurs politiques ;

Parmi les problèmes de gouvernance qui empêchent de surmonter le cloisonnement des politiques, citons la persistance des priorités sectorielles et la fragmentation du gouvernement, un manque potentiel de volonté politique et de hiérarchisation des priorités, ainsi qu'une conception et une articulation médiocres des priorités.

La mise en œuvre réussie d'une stratégie de financement intégrée est un processus multidimensionnel qui touche de nombreux domaines et qui ne peut souvent pas être modifié à court terme. Pour répondre à ces limites et à ces défis, les décideurs doivent être conscients des efforts, des capacités et des contraintes nationaux existants. Lorsque des contraintes liées aux données, aux capacités ou à la gouvernance empêchent une approche plus structurée, une utilisation plus ponctuelle du processus d'orientation présenté ci-dessous peut tout de même fournir des informations précieuses et contribuer à apporter une plus grande rigueur analytique au processus intrinsèquement politique d'élaboration des stratégies.

4. « Comment faire » — Les stratégies de financement en pratique

Cette section propose une approche étape par étape pour formuler des stratégies de financement cohérentes, durables et tenant compte des risques. Bien que les stratégies de financement de l'INFF soient différentes d'un pays à l'autre, la stratégie doit dans tous les cas émerger par le biais d'une itération et d'un apprentissage actifs, guidés par les gouvernements nationaux en collaboration avec d'autres parties prenantes concernées (voir Bloc de construction 4 Gouvernance et coordination). Il met l'accent sur l'exploitation des évaluations et des cadres existants pour identifier les options politiques, en s'appuyant sur les bonnes pratiques locales et internationales dans la mesure du possible.

Bien que ce processus ne soit pas linéaire, cette section décrit une approche séquentielle pour comprendre les étapes que les décideurs politiques pourraient suivre (Figure 4), y compris plusieurs boîtes à outils et modèles qui peuvent être utilisés pour aider à orienter le processus.

Figure 4. Des conseils étape par étape

La portée et la forme de la stratégie de financement varieront en fonction de la situation et des besoins du pays. Dans certains cas, les autorités nationales peuvent souhaiter élaborer un document de stratégie complet (limité dans le temps, mesures à prendre). Dans d'autres cas, cela peut permettre de mieux relier les stratégies et les documents existants et de les relier aux stratégies ou plans nationaux de développement durable. De même, la stratégie de financement peut se concentrer sur des secteurs ou des domaines de politique de financement spécifiques, en tenant compte des synergies et des compromis, ou aborder la gamme complète des sources de financement et leurs contributions à un plan de développement national (une bonne pratique consiste à élaborer une stratégie de financement pour soutenir un plan de développement national). Dans tous les cas, l'élaboration d'une stratégie de financement intégrée est un processus dirigé par les pays qui nécessite une approche inclusive. Il est important d'impliquer de nombreux agents (étatiques et non étatiques) dès le départ, car ils apporteront des points de vue différents et favoriseront une réflexion intégrée.

Les décideurs politiques doivent également déterminer les objectifs de financement de la stratégie. Ceux-ci peuvent être formulés à deux niveaux connexes. Le premier niveau consiste à faire correspondre les évaluations des besoins aux ressources, telles que les recettes publiques, l'aide et parfois le financement privé. Le deuxième niveau comprend les politiques de financement, les cadres réglementaires et d'autres aspects de l'environnement favorable, qui visent à aligner le financement et les comportements sur le développement durable. Ces politiques auront également un impact sur les besoins de financement et pourront les réduire. Dans tous les cas, la stratégie de financement vise à favoriser une réflexion intégrative dès le départ (par exemple, en veillant à ce que les politiques fiscales et d'investissement ne soient pas incompatibles, ou à ce que les politiques macroéconomiques, commerciales et technologiques renforcent conjointement les priorités globales de développement).

Dans la plupart des pays, les objectifs des stratégies de financement répondront aux besoins découlant des stratégies nationales de développement, tels qu'identifiés lors de la phase d'évaluation et de diagnostic (élément constitutif 1) (voir tableau 2), à savoir :

opportunités de financement, par exemple augmenter la disponibilité de financements privés pour les énergies renouvelables, ou augmenter l'IED au même rythme que les pays comparables (à partir du bloc de construction 1.2) ;

Estimation des déficits de financement au niveau macro/ sectoriel/programmatique (en fonction du niveau d'analyse utilisé dans les blocs de construction 1.1 à 1.2), par exemple, mobiliser des investisseurs institutionnels pour combler le déficit de financement privé en matière de logement abordable, d'énergie ou d'investissements numériques, ou réduire l'écart entre les sexes en matière d'inclusion financière ;

des contraintes contraignantes spécifiques, par exemple surmonter les inefficiences en matière de collecte des impôts (à partir du module 1.4) ;

Objectifs de la politique de financement basés sur l'évaluation des risques, par exemple renforcer la gestion des comptes de capital, y compris la réglementation prudentielle (à partir du bloc de construction 1.3).

Les objectifs de la politique de financement devraient être clairement définis et il peut être utile de normaliser leur niveau de détail. L'essentiel est de fournir suffisamment de spécificité pour guider le processus d'identification des politiques et d'être cohérent dans le niveau de détail utilisé.

Tableau 2. Définition des objectifs de politique financière

Les autorités nationales devront identifier les politiques, les mesures légales ou réglementaires, les instruments de financement et les processus susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'étape 1. Les décideurs politiques peuvent envisager un large éventail d'options à ce stade. L'identification des options politiques est un processus consultatif qui utilise les outils et les ressources existants pour déterminer des solutions politiques et des recommandations.

Les décideurs politiques peuvent utiliser les deux questions suivantes pour orienter leurs efforts :

1. Qu'est-ce qui est déjà en place (forces/faibles/lacunes) ? ; et

2. Quelles sont les autres opportunités ?

Commencez par cartographier toutes les pratiques et initiatives pertinentes récentes ou actuelles comme base d'une approche globale et intégrée du financement et de l'identification de solutions pour les objectifs de financement énoncés à l'étape 1. Il est essentiel d'abord de déterminer quelles initiatives sont actuellement utilisées et comment elles pourraient être regroupées dans le cadre d'une stratégie de financement globale, avant d'aborder la question des opportunités supplémentaires. Commencer par les pratiques actuelles est également un moyen potentiellement responsabilisant de garantir que les autorités locales développent une vision claire du problème et garantissent l'appropriation nationale du processus.

Tableau 3. Exemple de cartographie des pratiques actuelles

Cette cartographie devrait reposer sur la cartographie des politiques entreprise dans le cadre du phase de lancement, ainsi que le cadrage effectué sur les cadres politiques existants dans le cadre des évaluations et diagnostics approfondis réalisés dans le cadre Bloc de construction 1. Les besoins de financement, paysage et évaluations des risques identifier les défis, les opportunités et les risques en matière de politique de financement liés aux pratiques actuelles. Ils signalent les domaines dans lesquels les contraintes sous-jacentes du marché, des politiques ou des capacités peuvent empêcher une mobilisation et une utilisation efficaces du financement. Le diagnostic des contraintes contraignantes approfondit l'analyse des obstacles et de leurs causes profondes, et peut aider à mieux cartographier les pratiques actuelles.

L'exercice de cartographie devrait couvrir toutes les actions et tous les acteurs gouvernementaux concernés, ainsi que soutenir les efforts des institutions financières, des organisations internationales et des acteurs non étatiques pour aborder tout aspect identifié à l'étape 1. Utilisez les évaluations nationales, les évaluations de programmes ou les stratégies existantes pour déterminer quelles pratiques et initiatives sont déjà en place. Par exemple, il peut être utile de revoir le rapport annuel d'un programme de développement du secteur financier en cours ou de consulter les stratégies de financement du secteur en cours de mise en œuvre.

Pour tirer parti de l'expertise internationale, passez en revue les évaluations, les outils ou les cadres récents (les trois dernières années) réalisés dans votre pays. Les organisations internationales effectuent des analyses et des évaluations ciblées qui peuvent éclairer l'analyse des pratiques actuelles (voir le Tableau 1 pour un aperçu complet des outils à consulter). Les profils de pays de la CESAO sur le financement du développement fournissent un résumé du paysage financier national et des voies possibles pour financer les ODD. Les rapports d'assistance technique du Département des affaires budgétaires du FMI fournissent des informations sur les principaux obstacles à la politique et aux processus budgétaires au niveau des pays. Les rapports sur les bilans du secteur public, les cadres budgétaires à moyen terme et la gestion des risques budgétaires peuvent mettre en lumière d'importantes lacunes institutionnelles qui peuvent à leur tour éclairer une analyse plus détaillée et approfondie des pratiques actuelles. Les diagnostics de transparence budgétaire peuvent être utilisés pour identifier les principales faiblesses en matière d'information budgétaire, de prévisions et de budgétisation, d'analyse et de gestion des risques et de gestion des recettes provenant des ressources, ce qui peut à son tour signaler d'éventuelles contraintes institutionnelles ou de capacité connexes. Les enquêtes de suivi des dépenses publiques (PETS) peuvent éclairer les évaluations sectorielles de la manière dont les ressources publiques circulent entre les différents niveaux de l'administration et pour identifier des défis spécifiques tels que des fuites ou des problèmes liés au déploiement des ressources humaines au niveau de la prestation de services.

Le tableau 3 ci-dessus peut être utilisé comme modèle pour documenter et cartographier les pratiques actuelles. Sur la base des ressources décrites ci-dessus, sélectionnez les informations les plus pertinentes sur les mesures politiques actuelles, y compris les forces, les faiblesses ou les lacunes à prendre en compte pour l'avenir. Ce processus servira de base pour identifier d'autres opportunités.

Les efforts de réforme visent souvent à remplacer les pratiques internes actuelles par de bonnes pratiques externes.

Les décideurs politiques peuvent toutefois travailler sur d'autres options que ces deux options. Lors de l'introduction de nouvelles idées en matière de politiques et de réformes, les décideurs peuvent notamment envisager les solutions suivantes : bonnes pratiques locales, solutions à portée de main, bonnes pratiques externes ou solutions hybrides.

Bien que les « bonnes » ou les « meilleures » solutions soient spécifiques au contexte et difficiles à identifier, les décideurs doivent toujours prendre en compte deux dimensions lorsqu'ils déterminent les options politiques : si les solutions sont techniquement correctes (c'est-à-dire si elles répondent à l'objectif identifié et s'il est prouvé qu'elles résolvent le problème considéré), et si elles sont réalisables sur le plan administratif et politique (les solutions ont-elles fait leurs preuves dans ce contexte, de sorte que les personnes concernées savent comment les mettre en œuvre ?).FN 5.

Bonnes pratiques locales sont la première opportunité et font référence à des idées qui sont déjà mises en œuvre (elles sont donc possibles) et qui donnent des résultats positifs (résolution du problème et donc techniquement correctes). Les décideurs politiques les ont identifiés à l'étape précédente lors de l'exercice de cartographie. Dans certains cas, ces solutions peuvent être étendues ou reproduites dans différents secteurs/domaines. Par exemple, les décideurs peuvent reproduire un mécanisme de partage des risques d'un projet en phase de démarrage réussi dans le secteur des énergies renouvelables dans d'autres secteurs, tels que l'agro-industrie.

Des fruits à portée de main constitue le deuxième domaine d'opportunité. Sur la base de la cartographie des pratiques actuelles, celles-ci font référence à des idées qui n'ont pas encore été mises en œuvre, mais qui nécessiteraient relativement peu d'efforts pour émerger et être institutionnalisées. Par exemple, dans de nombreux cas, les pratiques existantes peuvent offrir des possibilités d'améliorations mineures. Les décideurs peuvent identifier ces opportunités en engageant le dialogue avec des praticiens du domaine qui réfléchissent souvent à des moyens d'améliorer les pratiques mais qui ne sont pas incités à partager leurs idées. Ils devraient commencer par en regrouper quelques-unes (plutôt que d'en choisir une prématurément). Les décideurs politiques doivent traduire ces idées dans les contextes locaux. Plus précisément : (i) l'idée vient-elle d'un contexte administratif similaire ? ; (ii) pourquoi cette pratique a-t-elle été mise en œuvre et comment l'a-t-elle été ?

Les institutions internationales peuvent jouer un rôle important en aidant les gouvernements à définir leur stratégie de financement. Les gouvernements peuvent utiliser ces partenariats pour identifier, concevoir et mettre en œuvre des solutions politiques qui feront progresser les objectifs de la stratégie de financement.

De nombreux partenaires internationaux possèdent une expertise significative pour aider les gouvernements dans le processus d'élaboration de solutions politiques pratiques. Grâce à leur expertise approfondie et à leur engagement dans tous les contextes nationaux, les partenaires internationaux connaissent souvent des solutions de financement potentielles qui peuvent être pertinentes pour les institutions et les priorités nationales. Ils peuvent constituer une source d'idées pour des innovations potentielles et faciliter les échanges entre les pays ayant de l'expérience dans certains domaines de financement. Les partenaires internationaux peuvent souvent offrir une assistance technique pour concevoir et adapter des solutions, qu'il s'agisse de changement de politique, de réforme de la réglementation, d'adaptation ou d'introduction d'instruments de financement, ou de mise en place de processus pour gérer les politiques de financement. Les partenaires internationaux peuvent également fournir un soutien au renforcement des capacités qui aide les gouvernements à renforcer leur capacité à mettre en œuvre et à gérer des politiques de financement efficaces.

Les gouvernements peuvent accéder au soutien de partenaires internationaux dans le cadre d'un large éventail de solutions politiques de financement public et privé. En termes de conseils pratiques sur les partenaires qui possèdent une expertise dans chaque domaine de financement, les conseils relatifs aux évaluations et aux diagnostics mettent en lumière les outils proposés par les différents partenaires (voir également le tableau 1 de la section 3 ci-dessus), et nombre de ces services de diagnostic peuvent alimenter et façonner le développement de solutions de financement spécifiques. Les gouvernements peuvent tirer parti de la collaboration existante avec des partenaires internationaux. Le processus d'élaboration d'options politiques dans le cadre d'une stratégie de financement peut susciter un dialogue sur l'adaptation ou l'extension de la programmation existante conformément au processus INFF. Les gouvernements peuvent également contacter des partenaires internationaux qui proposent des services dans divers domaines de financement ; par exemple, Pôle du secteur financier du PNUD fournit des exemples de pairs et des services dans sept domaines de financement publics et privés en relation avec les INFF.

Bonnes pratiques externes faire référence à des idées qui ont fait leurs preuves dans d'autres contextes nationaux et qui sont techniquement correctes. Il s'agit souvent de la première série d'idées proposées par les partenaires et les organisations internationales. Comme mentionné ci-dessus, les décideurs peuvent accéder aux services de diagnostic et aux collaborations existantes avec des partenaires internationaux pour identifier et développer des options de politique de financement. Les pays devraient commencer par regrouper quelques-unes d'entre elles (plutôt que de s'en contenter une prématurément). Les décideurs politiques doivent traduire ces idées dans les contextes locaux. Plus précisément : (i) l'idée vient-elle d'un contexte administratif similaire ? ; (ii) pourquoi cette pratique a-t-elle été mise en œuvre et comment a-t-elle été effectuée ?

En fin de compte, la combinaison de différentes pratiques pourrait conduire à solutions de politiques hybrides. Dans la plupart des cas, le processus décrit ci-dessus permet de tirer des leçons positives et négatives de chaque solution, aucune idée ne s'étant révélée être « la solution ». Ces leçons mènent à l'émergence de nouveaux hybrides ou de solutions construites localement qui combinent des éléments et des leçons provenant de différents domaines d'opportunité. Toutes les idées et solutions politiques identifiées dans le cadre de l'étape 2 (c'est-à-dire celles jugées techniquement correctes et réalisables sur le plan administratif et politique) peuvent être résumées dans un tableau, avant d'être prises en compte dans un processus d'évaluation dans le cadre de l'étape 3. Toutes les solutions politiques auront des coûts et des avantages associés, y compris des compromis et d'éventuelles externalités. Ils seront pris en compte à l'étape suivante.

Un exercice d'évaluation peut aider à hiérarchiser les solutions politiques identifiées à l'étape 2. L'approche peut être utilisée dans le cadre d'une évaluation des politiques à n'importe quel niveau : national, sectoriel, spécifique à un projet. Il vise à favoriser une réflexion intégrée et des approches créatives pour mobiliser des financements, éviter la fragmentation de la prise de décision et envisager des politiques de financement dans différents domaines côte à côte afin d'accroître leur impact.

La hiérarchisation des politiques peut se faire en deux phases : i contrôles de cohérence pour rendre explicites les compromis et l'intégration, et (ii) l'évaluation de conditions préalables et exigences en matière de ressources pour faciliter le séquencement des interventions. Il est guidé par des contrôles d'évaluation explicites, des boîtes à outils et des modèles, pour finalement étayer la décision quant à savoir si des interventions politiques peuvent être mises en œuvre à court terme et quels efforts à plus long terme devraient être mis en place. Cette approche prend en compte les compromis et les externalités inhérents à l'élaboration des politiques, en évaluant en fin de compte les coûts et les avantages des choix politiques, et en explorant des solutions créatives pour surmonter les obstacles en combinant les options politiques avec d'autres politiques, instruments et réglementations.

Contrôles de cohérence devrait être appliquée à toutes les options stratégiques identifiées à l'étape 2 (par exemple, en utilisant le tableau 4a ou un format similaire), en posant trois questions générales :

vérifications macroéconomiques ont été prises en compte (les politiques sont-elles compatibles avec les objectifs macroéconomiques, c'est-à-dire les objectifs de croissance, les objectifs de viabilité de la dette, etc.)FN 6

Avoir contrôles de cohérence ont été prises en compte (c'est-à-dire, sont-elles alignées sur toutes les dimensions du développement durable, ou mettent-elles en danger l'une ou l'autre des dimensions de la durabilité ; quels sont les arbitrages/externalités à prendre en compte, ont-ils des liens étroits entre les secteurs et sont-ils bénéfiques pour les deux parties)

Avoir contrôles des risques ont été pris en compte (c'est-à-dire sont-ils suffisamment informés des risques ou pourraient-ils créer de nouveaux risques) ?

Answering these questions can help reveal whether policy options are not well-aligned with some sustainable development priorities, or whether they have unintended consequences that need to be considered. Retain those policy options that are deemed to be well-aligned with sustainable development as is. For other policy options, start by highlighting trade-offs and externalities. Trade-offs can then either be accepted, or remedies considered. In some cases, potential trade-offs or externalities can be reduced or avoided altogether by discrete policy interventions.

Governments have a vast array of tools, instruments, and regulations available to foster integrated solutions (revisit Table 1 for an overview).

They can strengthen investors' enabling environment via regulatory, legal, and institutional reforms. They can enhance the effective progressivity of their tax systems, reduce key tax distortions to growth, exploit corrective taxes, and set tax incentives to increase the financial return for investors or minimize potential negative externalities. FN 7 They can also share risk at the project/investment level by using blended financing instruments to mobilise private sector investment (Box 5 below summarises the opportunities and risks associated with the use of public-private instruments).

Tableau 4a. Modèle pour évaluer les options politiques

Figure 5. L'approche de priorisation des politiques : surmonter les obstacles

Dans certains cas, toutefois, il peut y avoir des compromis auxquels il n'est pas possible de remédier à court terme, par exemple en raison de contraintes budgétaires ou en raison de problèmes critiques conditions préalables manquants qui empêchent certaines interventions. Certains d'entre eux ont peut-être été mis en évidence dans l'analyse des contraintes de liaison. Par exemple, la fourniture de garanties pour le financement de grands projets d'infrastructure, de production d'électricité ou de transport crée des risques budgétaires qui peuvent à terme compromettre la soutenabilité de la dette. Le succès des politiques visant à améliorer l'accès au financement à long terme via les marchés financiers nationaux dépend de la maturité des marchés des capitaux, du bon fonctionnement des organes de surveillance et de la stabilité du secteur bancaire national. Pour faire face à ces contraintes ou conditions préalables sous-jacentes, des approches à moyen et long terme seront nécessaires. Les programmes et les politiques ont besoin de ressources, d'institutions et de processus pour fonctionner. Qui plus est, les politiques recoupent généralement plusieurs domaines d'autorité dans lesquels de nombreux agents et processus agissent pour contraindre ou soutenir les comportements.

Pour vérifier les contraintes en matière de ressources et les conditions préalables, les questions suivantes doivent être posées :

Avoir conditions préalables a été prise en compte (c'est-à-dire, les conditions institutionnelles préalables sont-elles en place, bénéficie-t-elle du soutien politique requis, existe-t-il des instruments disponibles qui pourraient soutenir sa mise en œuvre) ?

Avoir besoins en ressources a été prise en compte (c'est-à-dire, peut-elle s'appuyer sur les capacités existantes pour une mise en œuvre efficace/ des ressources financières sont-elles disponibles pour sa mise en œuvre) ?

Si les options politiques sont conformes aux conditions préalables et à la vérification des ressources, elles offrent des opportunités de « gains rapides ». Dans le cas contraire, des solutions peuvent être envisagées pour atténuer les contraintes à moyen et long terme (Figure 6). Les interventions politiques peuvent être hiérarchisées et séquencées, par exemple en lançant un effort à moyen terme pour augmenter les recettes, par le biais de stratégies de recettes à moyen terme (voir encadré 4), ou de stratégies autonomes supplémentaires, par exemple une stratégie de financement à long terme pour le secteur financier national. Les décideurs politiques peuvent également présenter des demandes spécifiques de soutien aux donateurs sur la base de cette évaluation.

Tableau 4b. Modèle pour hiérarchiser les politiques à mettre en œuvre

Figure 6. L'approche de priorisation des politiques : identification des délais

(Point a)

En 2014, le Chili a lancé une réforme fiscale complète, comprenant trois taxes vertes : une taxe sur le carbone, une taxe sur les polluants locaux et une taxe sur les véhicules. Cet encadré se concentrera sur le processus décisionnel et les considérations des décideurs politiques chiliens concernant l'adoption d'une taxe sur le carbone, qui comprenait de nombreux éléments proposés dans les directives étape par étape pour l'élaboration d'une stratégie de financement.

La réforme fiscale globale du Chili était liée, dès le départ, à des objectifs de développement durable plus larges, notamment la réduction de la pollution atmosphérique locale, ainsi que des émissions de carbone afin de respecter les engagements nationaux du Chili dans le cadre de l'Accord de Paris. L'ensemble les objectifs de la politique de financement (étape 1)) de la réforme fiscale visaient à (i) mobiliser des ressources supplémentaires de 3 % du PIB pour financer l'éducation et d'autres dépenses sociales et combler le déficit structurel, et (ii) améliorer la progressivité du code des impôts. Si les modifications apportées au système d'impôt sur le revenu constituaient le principal pilier de la réforme, celle-ci incluait également des taxes vertes. Ces taxes vertes contribuent à la réalisation des objectifs généraux de mobilisation des ressources. Mais ils contribuent également à aligner le système fiscal et les incitations à l'investissement sur les objectifs de la politique environnementale, en internalisant les coûts environnementaux générés par l'activité économique, en d'autres termes, en créant un coût pour la pollution.

Il existe de nombreux moyens de réduire la pollution atmosphérique et les émissions nocives : les systèmes d'échange de quotas d'émission, les taxes sur le carbone, les taxes sur les carburants, la suppression des subventions aux combustibles fossiles, les réglementations, les paiements pour les réductions d'émissions, etc. peuvent tous être utilisés. Au Chili, les principaux option stratégique identifiée (étape 2) était une taxe sur le carbone, choisie en raison de sa faisabilité administrative (contrairement à une politique de plafonnement et d'échange) et de son potentiel de mobilisation des ressources. La taxe sur le carbone et la taxe sur la pollution atmosphérique locale taxent les émissions directes : elles ciblent les émissions provenant d'installations fixes spécifiques (celles dont la capacité électrique combinée est de 50 mégawatts ou plus). (Point b)

Ce choix de conception fiscale spécifique a été motivé par une série de considérations d'efficacité et d'équité qui reflètent vérifications de cohérence et de conditions préalables à l'étape 3.

La réforme fiscale globale était directement liée aux objectifs macroéconomiques, visant à combler un déficit structurel de longue date (vérification des macros). En mettant l'accent sur l'impôt sur le revenu, en répondant à une distribution très inégale des revenus et en déployant des efforts ciblés pour éliminer les opportunités de fraude et d'évasion fiscales, la réforme était également bien alignée sur les objectifs d'équité du Chili (contrôle de cohérence). Des considérations relatives à la cohérence des politiques ont également influencé la conception spécifique de la taxe sur le carbone : son objectif principal était de réduire la pollution, mais les décideurs politiques ont également pris en compte les conséquences et impacts imprévus sur les objectifs économiques et sociaux. La hausse des prix des biens et services produits par des installations fixes fiables pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages pauvres et, en fin de compte, avoir une incidence sur les perspectives de croissance, en fonction du taux d'imposition et du groupe concerné. Pour analyser les compromis, le Chili a réalisé une analyse de l'impact possible de la taxe sur le CO2 prévue sur les consommateurs (entreprises et ménages). Il a montré que le taux prévu, qui était relativement bas et ne concernait que les turbines et les chaudières d'une production d'électricité supérieure à un certain seuil, n'aurait que très peu d'impact sur les consommateurs. En termes de contrôles des risques, les propositions fiscales répondaient directement à la volonté de faire face aux risques liés au changement climatique et à la pollution locale. (Point c)

Les décideurs ont également considéré conditions préalables et besoins en ressources. La mise en place d'infrastructures institutionnelles pertinentes est une condition préalable essentielle. Dans le cas du Chili, afin de suivre correctement les émissions et d'en fixer le prix, un système robuste de mesure, de déclaration et de vérification (système MRV) a été mis en place et la coordination entre les différents acteurs a été renforcée. Les contraintes constitutionnelles ont également influencé la conception des politiques, en particulier l'interdiction de discriminer expressément entre les secteurs économiques. Soutien politique requis a été obtenu grâce à l'introduction de la taxe sur le carbone dans le cadre d'une réforme fiscale plus vaste. À adresser les besoins en ressources et en capacités, le Chili a pris des mesures proactives pour renforcer les capacités des secteurs public et privé, notamment par le biais d'ateliers de renforcement des capacités et d'un dialogue avec les parties prenantes privées et publiques.

Réforme fiscale opérationnalisation (étape 4) a été menée sur une période de 3 ans, la taxe sur le carbone entrant en vigueur en 2017, après trois ans de préparatifs approfondis et de coordination avec les parties prenantes concernées. À la suite d'une réforme adoptée en 2019, le Chili a élargi l'assiette fiscale et travaille actuellement à l'élaboration d'une réglementation de compensation qui devrait être opérationnelle en 2023. Bien que la taxe sur le carbone initiale soit faible, pour les raisons susmentionnées, elle a néanmoins agi comme un dispositif de signalisation et a soutenu le développement d'une infrastructure institutionnelle. Il a jeté les bases de mesures plus ambitieuses à venir, une leçon clé identifiée par les décideurs politiques impliqués dans le processus. (Point d)

Grâce à ces mesures, le Chili a commencé à ouvrir la voie à la mise en œuvre d'un système d'échange de quotas d'émission (ETS) à moyen et long terme, illustrant ainsi la nature itérative qui sous-tend également le processus d'orientation de la stratégie de financement.

(a) Cette illustration est inspirée des réformes fiscales vertes introduites au Chili à partir de 2014. Cependant, il ne prétend pas brosser un tableau complet des processus décisionnels respectifs au Chili, mais tente plutôt d'illustrer, à l'aide d'un exemple très pratique, comment le guide de la stratégie de financement de l'INFF peut aider à structurer les processus décisionnels pour identifier et mettre en œuvre des solutions de financement intégrées.

(b) See for example: Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. 2019. Environmental tax issues. Discussion Note. Nineteenth session, Geneva, 15-18 October 2019.(b) Voir par exemple : Comité d'experts sur la coopération internationale en matière fiscale. 2019. Questions relatives à la fiscalité environnementale. Note de discussion. Dix-neuvième session, Genève, 15-18 octobre 2019. E/C.18/2019/CRP.233.

(c) Selon Kreft et al. (2017), cités par Pizarro et Pinto, les pertes causées par le changement climatique au Chili s'élèvent à 2,6 milliards de dollars américains (Chili : impuestos verdes, diseño e implementación ; inclus dans Precio al Carbono en América Latina). Tendencias y Oportunidades — SPDA et Konrad Adenauer Stiftung, 2019).

(d) Voir par exemple : Rodrigo Pizarro. 2019. Les leçons de la taxe sur le carbone au Chili. Présentation pour la Coalition des ministres des finances pour l'action climatique.

Les cadres de financement nationaux intégrés (INFF) fournissent un cadre permettant de lever des fonds pour le développement durable de manière globale, en réunissant différents domaines de la politique de financement (financements publics et privés et questions macrosystémiques) et en les alignant mieux sur les priorités nationales de développement durable à moyen et long terme. Les stratégies de recettes à moyen terme (MTRS) peuvent constituer un élément important de cette approche.

Les MTRS aident les pays à entreprendre une réforme globale de leur système fiscal afin d'augmenter les recettes fiscales à moyen terme. Ils peuvent jouer un rôle important en aidant les gouvernements à élaborer une stratégie de financement, en particulier lorsque la mobilisation des ressources nationales est une priorité. Les INFF pourraient aider les pays à tirer parti des travaux en cours dans le cadre d'un MTRS, en le liant de manière importante au financement d'une stratégie ou d'un plan national, tout en harmonisant mieux les réformes du système fiscal avec d'autres domaines politiques, en évitant une prise de décision fragmentée.

Le MTRS comprend quatre composantes interdépendantes que les gouvernements doivent mettre en œuvre pour mener des réformes fiscales durables dans un pays, notamment :

Fixer un objectif de mobilisation des recettes — en tenant compte des priorités en matière de dépenses nécessaires pour soutenir le développement économique et social. Cet exercice doit être dirigé par le gouvernement et, en même temps, être inclusif, impliquant une communauté de parties prenantes plus large (idéalement la société dans son ensemble).

Conception d'une feuille de route MTRS —couvrant la politique fiscale, l'administration des recettes et le cadre juridique. Cette approche globale permet d'établir des liens entre les cadres politiques, administratifs et juridiques afin d'influencer l'efficacité globale du système fiscal. Les décideurs qui élaborent des stratégies de financement des INFF peuvent tirer parti de ces idées et les envisager de manière intégrée avec d'autres options de politique de financement.

Maintenir un engagement à moyen terme en faveur des réformes — pour l'élaboration et la mise en œuvre de la réforme du système fiscal, un soutien politique soutenu est nécessaire. Comme pour un INFF, une approche pangouvernementale est cruciale pour soutenir la formulation et la mise en œuvre de la réforme du système fiscal sur ses différents fronts. Certaines réformes nécessitent le soutien d'entités gouvernementales autres que les agences fiscales et le ministère des finances. Par exemple, la mise en œuvre de la conformité des contribuables dans certains secteurs nécessite une coopération avec d'autres organismes chargés de faire appliquer la loi.

Collaborer avec des partenaires de développement externes — solliciter un soutien en faveur de la stratégie et du processus de réforme fiscale menés par le gouvernement. Alors que les ressources pour le processus de réforme fiscale doivent être identifiées et allouées au niveau national, la quatrième composante prévoit la coordination avec les partenaires de développement extérieurs bilatéraux et multilatéraux pour une planification et une allocation efficaces des ressources et la fourniture d'une assistance technique.

Lorsqu'ils envisagent des politiques de financement public-privé dans le cadre d'une stratégie de financement, les décideurs peuvent considérer le financement mixte comme un instrument potentiel pour mobiliser des financements privés. Le financement mixte est particulièrement pertinent pour les investissements avec impact élevé sur le développement durable cette n'attirent pas les investissements privés mais ont toujours une solide raison d'être commerciale et les flux de trésorerie potentiels. Dans le cadre de ce processus, les autorités nationales doivent prendre en compte les risques, les compromis et les conditions préalables associés à ces instruments (voir Figure 7).

Bien que le financement mixte puisse être une option pour soutenir les efforts de reprise après la COVID-19, une nouvelle approche du financement mixte est nécessaire pour améliorer son impact. Cette approche devrait inclure :

Utiliser le financement mixte dans le cadre de la panoplie d'instruments permettant de financer les investissements prioritaires nationaux et de développer les capacités productives nationales ; Une analyse du financement mixte menée par les pays dans le cadre d'un cadre de financement national intégré (INFF), pourrait indiquer aux partenaires du développement où et comment utiliser le financement mixte ;

Un changement pour se concentrer sur impact sur le développement durable plutôt que la bancabilité et les volumes de levier ;

Fournir un renforcement des capacités, et améliorer la transparence des rapports et surveillance ;

Utilisation de ressources non concessionnelles (par exemple auprès des banques de développement) lorsque cela est possible. Cela permettrait d'utiliser l'aide publique au développement (APD) directement pour soutenir les secteurs sociaux qui peuvent être moins adaptés aux transactions de financement mixte.

Figure 7. Opportunités, risques, compromis et conditions préalables des instruments de financement public-privé

Le développement du financement mixte pourrait s'avérer plus difficile à l'ère de la COVID-19, car les opérations de financement mixte favorisent généralement des projets à faible risque et moins coûteux, ce qui peut s'avérer difficile à trouver en raison des risques financiers accrus liés à la crise. Réorienter le financement mixte en mettant l'accent sur l'impact dans le contexte d'un INFF peut aider à mieux le positionner en tant qu'option pour soutenir les efforts de reprise. Financement mixte principes de l'Agenda d'Addis, ainsi que ceux du Groupe de travail du DFI sur le financement concessionnel mixte pour les projets du secteur privé, le Principes du financement mixte du DAC et les valeurs communes qui sous-tendent la Feuille de route de Tri Hita Karana pour le financement mixte, peut aider les pays à mettre en place un environnement approprié pour le financement mixte.

En l'absence de capitaux nationaux suffisants, les banques internationales de développement peuvent également jouer un rôle essentiel en fournissant ces instruments, absorbant en fin de compte les risques au niveau des projets/investissements. De même, les décideurs peuvent renforcer les capacités en identifiant les opportunités d'accès à l'assistance technique, en s'engageant dans des mécanismes d'échange entre pairs nouveaux et existants, en encourageant les partenariats avec les organisations internationales pertinentes et les programmes bilatéraux.

La dernière étape réunit tous les éléments, en formulant une stratégie de financement globale qui peut orienter les efforts nationaux visant à mobiliser des ressources publiques et privées pour les priorités nationales. La stratégie présentera de manière concise :

les objectifs de financement qu'il cherche à atteindre (tels qu'ils ont été développés à l'étape 1) ;

la manière dont les politiques et instruments de financement existants peuvent être combinés (sur la base de l'évaluation des pratiques et initiatives actuelles à l'étape 2) ; et

les réformes, les nouvelles politiques et les instruments nécessaires pour les compléter (selon les priorités définies à l'étape 3).

La stratégie fournira une orientation pour les changements systémiques et les réformes qui seront nécessaires au fil du temps. À cette fin, il devrait également inclure une liste ou un tableau des actions à entreprendre, allant des actions opérationnelles à court terme aux activités de planification à long terme. Les actions doivent correspondre aux objectifs décrits à l'étape 1, qui portent sur les opportunités, les risques et les contraintes identifiés dans la composante 1 « Évaluation et diagnostic ». Le tableau 5 ci-dessous fournit un modèle que les décideurs politiques doivent remplir, y compris plusieurs considérations clés pour la mise en œuvre des actions politiques choisies.

Un examen périodique et une mise à jour de ce tableau peuvent être intégrés directement dans le processus de stratégie de financement intégrée (par exemple tous les deux ans), dans le cadre des responsabilités des entités de gouvernance (voir également le module 3). Une autre approche consiste à disposer d'un document « évolutif », dans lequel les nouvelles actions et les prochaines étapes sont identifiées au fil du temps, permettant à la stratégie de financement de recentrer et de réaligner continuellement ses efforts sur l'évolution du paysage financier mondial, ainsi que sur l'évolution des priorités politiques.

Une gouvernance et une coordination efficaces, y compris un leadership politique, seront essentielles pour cette entreprise (lien vers le Building Block 4). Tout aussi important, un système de suivi et d'évaluation robuste devrait inclure des étapes appropriées pour suivre les résultats et les résultats directs associés au plan d'action de la stratégie de financement intégrée (voir le module 3 « Suivi et évaluation »). Un système de suivi, qui devrait alimenter une structure hiérarchique globale de l'INFF, peut être nécessaire pour suivre l'exécution des produits et des résultats des actions politiques afin de s'assurer que la mise en œuvre est sur la bonne voie.

Tableau 5 Modèle de plan d'action INFF

Sierra Leone a été l'un des premiers pays à adopter le concept de cadre de financement national intégré et à l'adapter au contexte et aux institutions nationaux. La Sierra Leone a commencé à explorer la possibilité d'un INFF fin 2018 dans le cadre de l'élaboration de son Plan national de développement national à moyen terme (MTNDP) 2019-2023 et de l'élaboration ultérieure de la feuille de route nationale pour sortir de la fragilité. Le contexte de la Sierra Leone est marqué par l'héritage d'un conflit antérieur, et le pays a récemment connu l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016.

L'exemple de la Sierra Leone a montré comment des caractéristiques telles que la faiblesse des institutions, l'instabilité des régimes politiques, la faible légitimité de l'État et les conflits, qui peuvent être amplifiés par des catastrophes naturelles ou des épidémies, limitent souvent les options de financement davantage que ne le font les facteurs économiques. Avant la COVID, les sources de financement étaient déjà faibles, ce qui a été exacerbé par la pandémie. Une fois la reprise amorcée, le rétablissement et l'amélioration de l'accès au financement sont encore plus essentiels qu'auparavant.

Les données recueillies en Sierra Leone ont mis en lumière plusieurs leçons dans de tels contextes :

Tolérance au risque : les données indiquent que les décideurs et les donateurs doivent accepter un cadre macroéconomique plus souple, étant donné que les options de financement sont très limitées ;

Rapide et stratégique : la prise de mesures de réforme immédiates ou à court terme peut répondre à des besoins urgents et créer une dynamique. Cette approche doit être liée à une stratégie à moyen terme comportant des mesures de réforme échelonnées ;

Engagement politique et soutien international : le financement des efforts de réforme des politiques nécessite un engagement politique fort soutenu par les partenaires internationaux. Il est impératif de renforcer les compétences en matière de financement du développement sur le terrain, notamment par le biais des Nations Unies ;

Options de financement d'urgence : doivent être inclus dans tous les plans de financement pour faire face à des chocs naturels ou liés à des conflits inévitables, et fournir une réserve si de nouvelles opportunités se présentent ;

Phasage: nécessité d'introduire progressivement et de séquencer le mix financier du développement dans le temps, par exemple en planifiant la diminution progressive de l'aide publique au développement, à mesure que la mobilisation des ressources nationales s'améliore et que les investissements du secteur privé augmentent.

5. Leçons apprises

Plusieurs pays ont élaboré des stratégies de financement pour accompagner leurs plans de développement nationaux, mais peu d'entre eux se sont aventurés à le faire de la manière intégrée proposée ci-dessus. Les principaux enseignements qui se dégagent de l'expérience au niveau des pays sont les suivants :

La nécessité de placer le processus de formulation des politiques dans le cadre de processus stratégiques plus larges (par exemple, aligner les stratégies de financement sur les cycles des plans de développement nationaux) afin de garantir que l'exercice répond aux besoins pratiques des décideurs nationaux et de faciliter la légitimation et l'assimilation de ses résultats (étape 1) ;

Renforcer le soutien au plus haut niveau du gouvernement, complété par un leadership au niveau technique supérieur (soutien politique combiné à une expertise technique) ;

Lors de l'identification des options, les autorités nationales devraient toujours déterminer si les solutions sont techniquement correctes (c'est-à-dire si elles répondent à l'objectif identifié) et réalisables sur le plan administratif et politique dans un contexte donné (étape 2) ;

Collaborer de manière inclusive avec le pouvoir législatif, le secteur privé, la société civile, les partenaires au développement et les autres parties prenantes concernées, en garantissant une large adhésion tout au long du processus ;

Adopter une approche graduelle, ciblée et adaptative pour garantir une hiérarchisation efficace des actions politiques et une réactivité aux commentaires et à l'évolution des circonstances ;

À l'avenir, une approche intégrée du financement est essentielle pour renforcer la résilience et atteindre les ODD. Une stratégie de financement aidera à identifier toutes les options et à soutenir la hiérarchisation requise des actions politiques de financement qui répondent le mieux aux besoins et aux contraintes sans perdre de vue les objectifs nationaux (de durabilité) ;

La nécessité d'introduire progressivement et de séquencer le mix financier du développement dans le temps, par exemple en planifiant la diminution progressive de l'aide publique au développement, à mesure que la mobilisation des ressources nationales s'améliore et que les investissements du secteur privé augmentent (étape 3) ;

Governance and coordination key for successful undertaking (link to building block 4). Need successful leadership while also creating incentives for horizontal and vertical integration and allowing for multi-stakeholder participation.